「付下げ(つけさげ)」の着物って、なんだか訪問着と似ていて、どう違うのかどう選べば良いのか…そんな声をよく耳にします。

格式はどれくらい?どんな帯を合わせるの?

この記事では、付下げの特徴や訪問着との違い、さらにシーン別のコーディネート術まで、わかりやすく丁寧にご紹介します。

これから付下げを選びたい方や、手持ちの着物を活かしたい方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

付下げとは?上品で控えめ、シーンを選ばず着られる着物

付下げは、訪問着と同じように略礼装に分類される「染めの着物」の一つです。

反物の段階で模様の位置があらかじめ決められていて、仕立てたときに模様が美しく配置されるように染められています。

反物の巻きの状態で売っているのが付下げです。もう一点、最近は、共八卦もついているものもありますが、八掛けが別売りになっていることが多いです。

訪問着ほど華やかではなく、控えめな柄行きが多いのが特徴です。

仕立てたとき、模様が縫い目をまたがず、それぞれの身頃・袖・衿などに単独で配置されているのが付下げの特徴。

模様同士が繋がるように意匠された訪問着と比べると、よりシンプルで上品な印象になります。

夏の絽の付下げに絽の袋帯を締めて着付け教室の修了パーティーに出席しました。

訪問着と付下げの違いとは?

見た目が似ていて混同されがちな訪問着と付下げですが、柄の配置と格の違いがポイントです。

| 訪問着 | 付下げ | |

|---|---|---|

| 模様の特徴 | 縫い目をまたいで模様が続く | 模様はそれぞれのパーツに独立して配置 |

| 格 | 略礼装(ややフォーマル) | 略礼装〜おしゃれ着の中間 |

| 着られる場面 | 結婚式・入卒式・パーティーなど | お茶席・観劇・子どもの行事など |

訪問着の方が格が高く、よりフォーマルな場に向いていますが、付下げのほうが着回しやすく、柔らかい印象で親しみやすいのが魅力です。

「付下げ小紋」とは?

余談になりますが

「付下げ小紋(つけさげこもん)」とは、模様自体は小紋のように細かく全体に繰り返されていても、仕立て方が「付下げ」と同じという着物です。小紋仕立てとは違う、品よく見える着物です。

特に注目したいのは、肩の縫い目(肩山)で、前と後ろの柄の向きが上向きに揃うように仕立てられているという点。

この柄の方向を揃える丁寧な仕立てが、さりげない“格”を感じさせ、きちんと感のある着姿を演出します。

普通の小紋は仕立ての際に柄の上下を気にしませんが、付下げ小紋は柄の向きをきちんと揃えるため、「上品な小紋」として扱いやすく、カジュアルから改まった場まで対応できる万能着物ですが、

今はあまり見かけなくなった着物です。手間の割に小紋というカジュアル着物になるからでしょう。

どんなシーンで着られる?帯の選び方と合わせ方

付下げは、TPOに応じて帯の格や柄を調整することで、さまざまなシーンに対応できます。

選ぶ色柄によっては幅広く使える重宝な着物です。

結婚式やパーティー

控えめな付下げでも、金銀糸の入った袋帯を合わせれば、フォーマルな場にも◎。

シニア世代にはかえって訪問着より控えめで好印象になります。

お茶席・お稽古の発表会

落ち着いた色合いの付下げに、格を抑えた袋帯や名古屋帯を合わせると、きちんと感と控えめな美しさが両立。

決まりがある場合はその指示に従いますが、特に指定がない場合は、目立ちすぎず控えすぎない“ほどよい装い”になり安心です。

学校行事・子どもの行事

明るすぎず、地味すぎない色柄の付下げに、品の良い袋帯を合わせて、きちんと感を演出。

色無地ほど格式張らず、華やぎがある装いになります。

観劇・会食・普段のお出かけ

少し華やかさのある名古屋帯や染め帯と組み合わせれば、おしゃれな街着として楽しめます。

どんな色柄なら幅広く使える?

シニア世代には

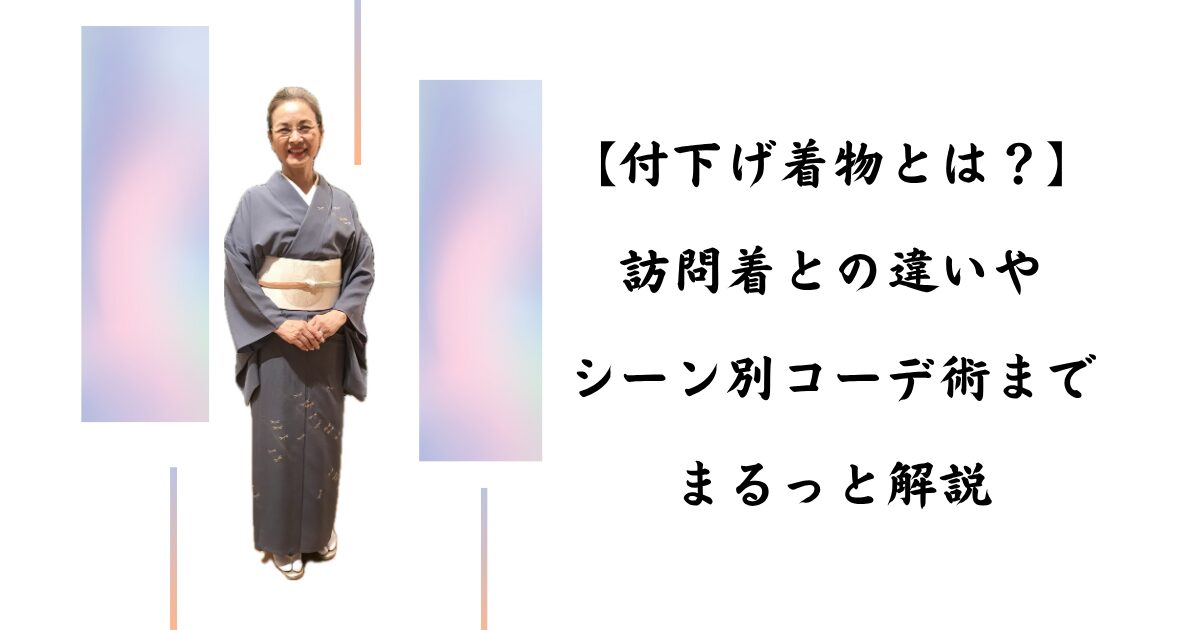

- 色合い:グレー、淡藤色、薄ベージュ、水浅葱などの中間色は、季節を問わず着やすく便利

- 柄のタイプ:抽象柄や控えめな植物文様(松、梅、笹、流水など)は、TPOに左右されにくい

- 季節感:通年使える柄を選ぶと出番が多くなる

少し色味が濃いかもしれませんが、モダンな柄行がおしゃれです。

上品に見せるコーディネートのコツ

- 帯や小物は主張しすぎず、全体の調和を大切に

- 帯締め・帯揚げでほんのり季節感や個性をプラス

- 清潔感、きちんと感を意識することで、TPOにふさわしい着こなしに

- 色味は、濃すぎたり鮮やかすぎたりしないほうが安心

高級な小物を一揃持っておくと訪問着から紬まで対応可能で、コスパ抜群です。

付下げには少し格が高すぎるかもしれませんが、色味の参考にしてください。

松の染が施された薄抹茶色の付下げにあっさりとした七宝柄の白地の袋帯を締めて着付け教室の修了パーティーに出席しました。訪問着に近いですが確か、反物で売っていました。訪問着と付下げの見分けは難しいですね。

どちらにしろ、これくらいの色目が色んなシーンに対応しやすいです。

まとめ:一枚あると心強い、頼れる「付下げ」

訪問着ほどかしこまらず、それでいて上品な印象を与えられる付下げは、大人の女性の心強い味方。

付下げ着物は、洋服混に混じってもうまくなじみ、カジュアルすぎず、かといって格式ばりすぎない——今の時代にちょうどいい「上品な装い」を求める方にぴったりです。

TPOに応じた帯選びや色柄の工夫で、付下げはさまざまな場面に寄り添ってくれる一枚。

第一陣には上がらないけど隠れた名手という表現が当てはまるような存在だと思います。

ぜひご自身のライフスタイルに合った一枚を見つけて、日常の中で着物をもっと楽しんでみてくださいね。

シニアにぴったりなのは

- 色合い:グレー、淡藤色、薄ベージュ、水浅葱などの中間色は、季節を問わず着やすく便利

- 柄のタイプ:抽象柄や控えめな植物文様(松、梅、笹、流水など)は、TPOに左右されにくい

- 季節感:通年使える柄を選ぶと出番が多くなる

上品に見せるコーディネートのコツは

- 帯や小物は主張しすぎず、全体の調和を大切に

- 帯締め・帯揚げでほんのり季節感や個性をプラス

- 清潔感、きちんと感を意識することで、TPOにふさわしい着こなしに

- 色味は、濃すぎたり鮮やかすぎたりしないほうが安心

トンボの柄が金彩で描かれたグレー地の絽の付下げと白の紗の袋帯で着付け教室の修了パーティーに出席しました。

後日、姪の結婚式にも同じ装いで参列しました。シックな色合いが、叔母としてふさわしい落ち着いた印象を与えてくれました。

夏の着物は、少し濃い色合いのほうが、かえって涼しげに見えることがあります。

最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が参考になれば嬉しいです。

着付け教室を開講しています。コーディネートや帯選びに付いてもお気軽にお問い合わせください。

コメント