生徒 まり

生徒 まり名古屋帯の前結び、便利そうで挑戦してみたいんだけど、YouTubeだと再生や巻き戻しを繰り返すのが意外と大変…。写真を見ながら、ゆっくり確認してできる方法があればいいのにな~。

YouTubeでは次々と流れてしまうので、前結び初心者が帯を巻きながら手順を確認するのは難しいと感じていました。仲良しの友人からのお悩みに応えたいと思い作ってみました。

着物歴30数年のブログ管理人が前結びを実際に習い経験した巻き方です。

- 前結びをしたい人

- 前結び動画が分かりずらい人

- お太鼓をきれいに決めたい人

YouTubeではゆっくり見られずお困りの方、コマ送り画像を作りましたので、最後までご覧ください。

名古屋帯の前結び

準備と用意

用意する道具

• 帯板

• 和装クリップ2~3個

• 名古屋帯

• 帯揚げ

• 帯締め

• 仮紐1~2本

手順

1. 帯板の装着:

• 「くるっと帯板」をお持ちの場合は、着物の上から装着します。

• ない場合は、通常の帯板を後ろが正面になるように装着するか、あとから差し込みます。

• ※くるっと帯板のマジックテープのギザギザ部分で着物や帯を傷つけないよう注意してください。

2. 帯板の固定:

• 「くるっと帯板」は下線をしっかり締めるように装着し、緩む場合はクリップで上下どちらかを留めておきます。

3. 手先の準備:

• 和装クリップを2つ用意し、手先の端から80cmの位置(帯の上線)に1つクリップを付けておきます。

4. 帯の固定:

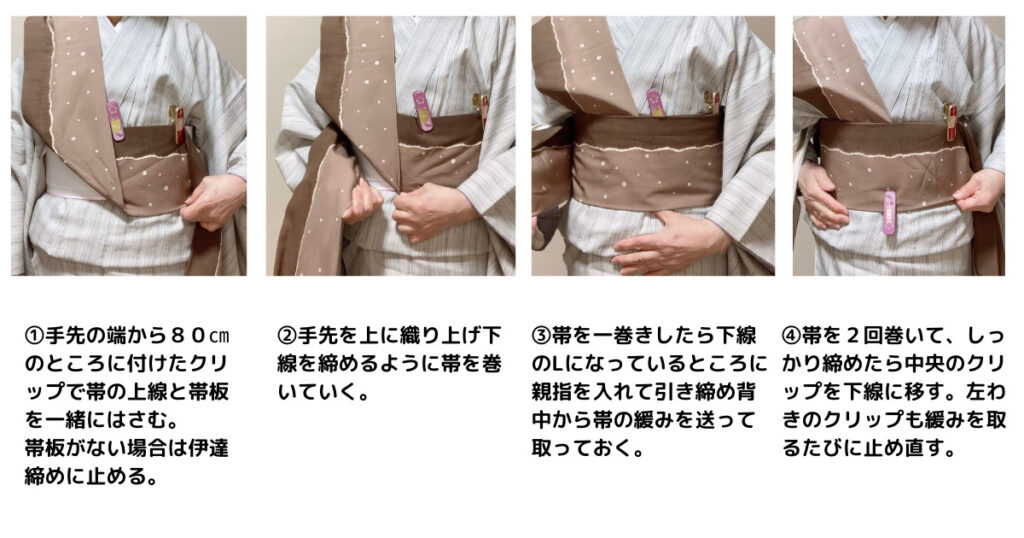

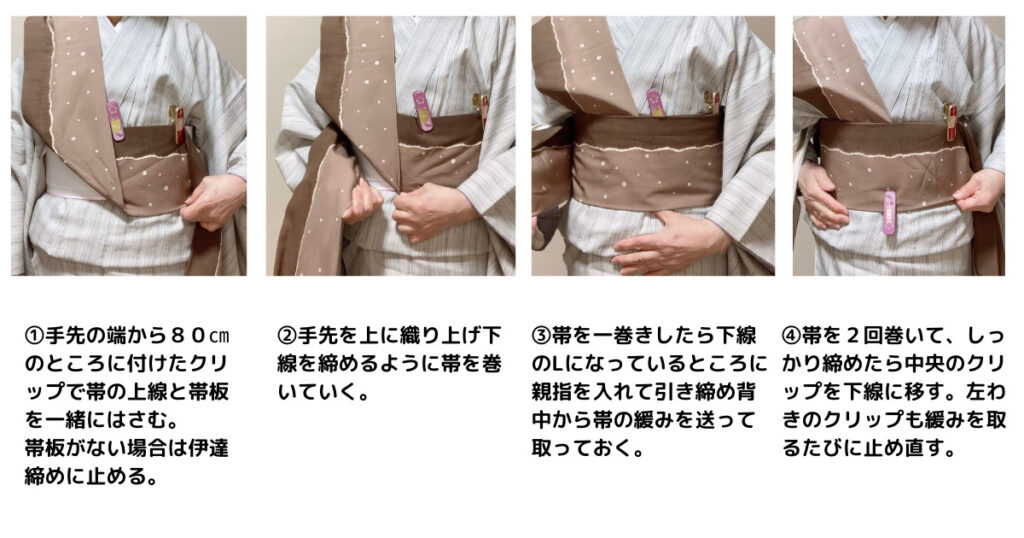

• 手先を胴に当て、クリップで帯板の中心に帯と共に留め、左脇近くにも留めます(図①)。

• ※帯板を後で入れる場合は、伊達締めに留めてください。

帯を巻いていく

- ②の様に後ろから帯を巻き、左手と右手で下線をもって締める

- ③帯は下線を締めること

- 一巻するごとに胴に巻いた帯の緩みを送って取っておく

- ④クリップを下線に移す時もしっかり緩みを取りながら留める

名古屋帯の前結びを行う際、手先にクリップを付ける位置は、体型に合わせて調整すると良いです。

• 標準体型の方: 手先の端から約80cmの位置にクリップを付けてください。

• ふっくら体型の方: 手先の端から約75cmの位置にクリップを付けてください。

このように、体型に応じてクリップの位置を調整することで、帯をより美しく結ぶことができます。

手先を図り胴の帯に沿わせる

- ⑤の様に手先を下に下げ、帯幅2つ分のところを計る

- ⑥⑤で計ったところを持ち上げ、右側の帯の上線に左脇の

- ⑦クリップで留めた所から帯の緩みを中心に向かって押してゆく

- ⑧⑦でできた緩みの端(点線の位置)を持ち上げるときれいに三角になる

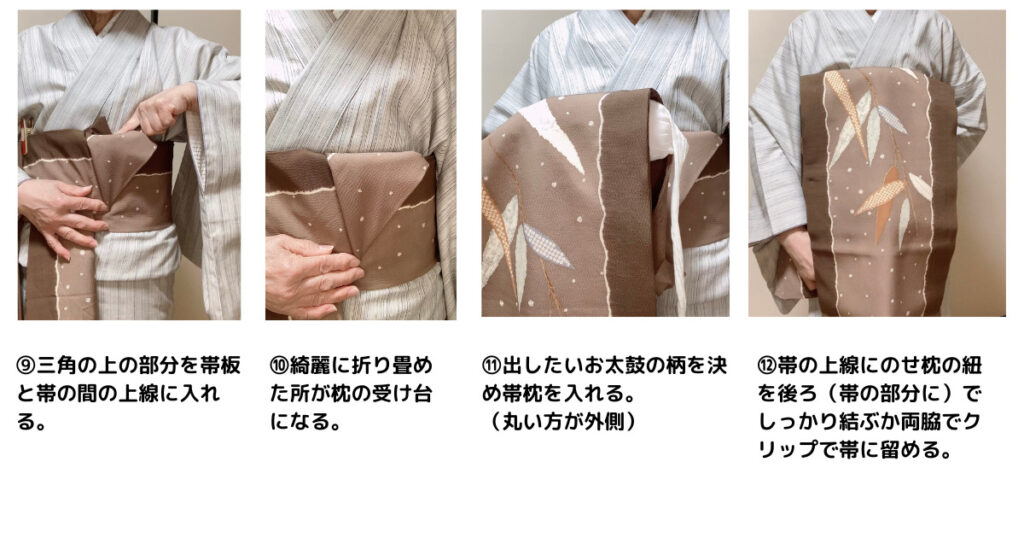

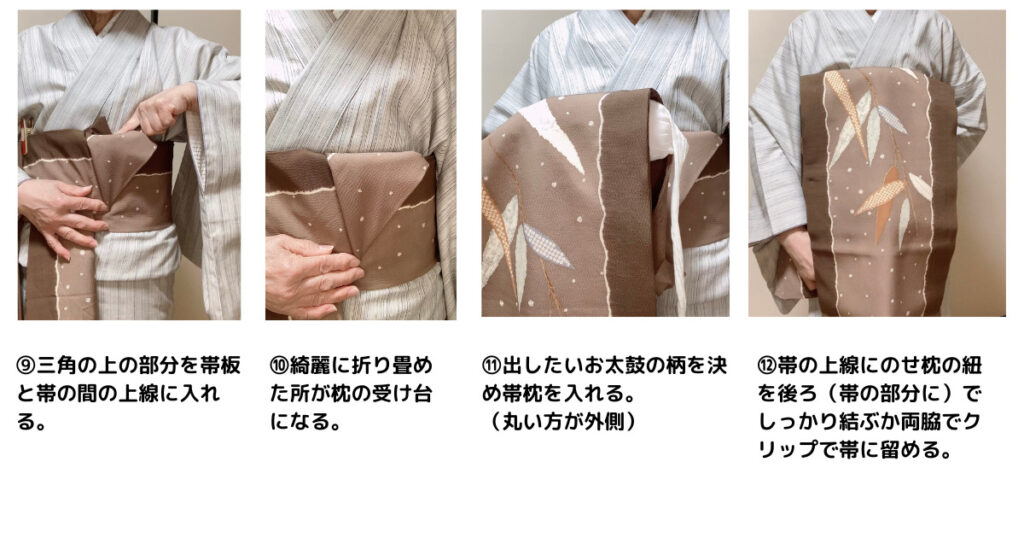

手先で帯枕の受け台を作り乗せる

- ⑨⑩三角に折った部分を帯の上線に差し込み帯枕の受け台を作る(帯板を巻いている場合は帯と帯板の間に入れる)

- ⑪お太鼓柄が好みの位置に出るように枕をセットして上線に乗せる(鏡で確認できるので楽)

- ⑫帯枕の紐を結ぶ。後ろで結びにくい場合は左右の脇で帯の上線にクリップで留める

- 帯枕に帯揚げをかける。後ろで結びにくい場合は左右の脇で帯枕の紐にからげる

- 帯ごと回すので、紐は必ず帯の中で結ぶこと(上線の方でなくてもよい、真ん中でも下の方でもよい)

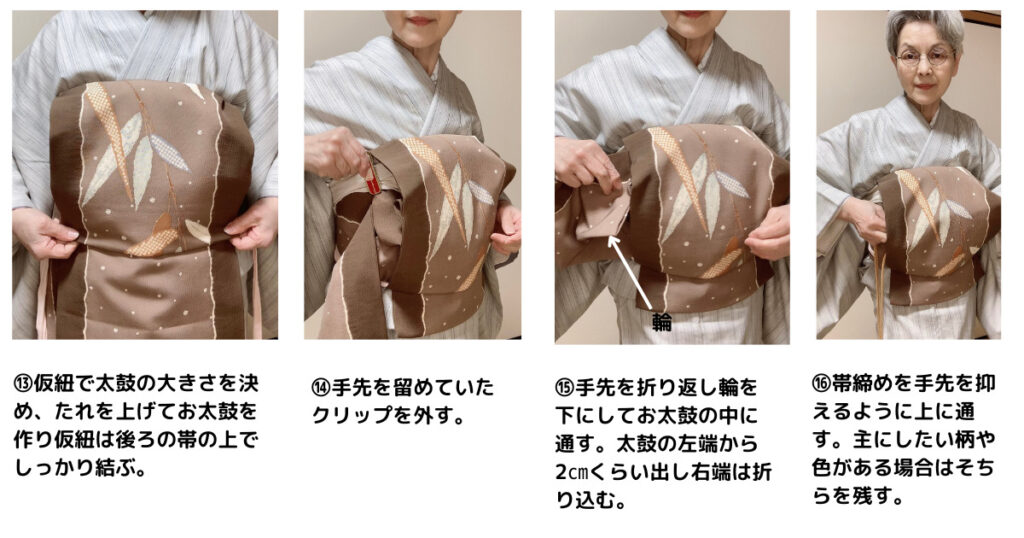

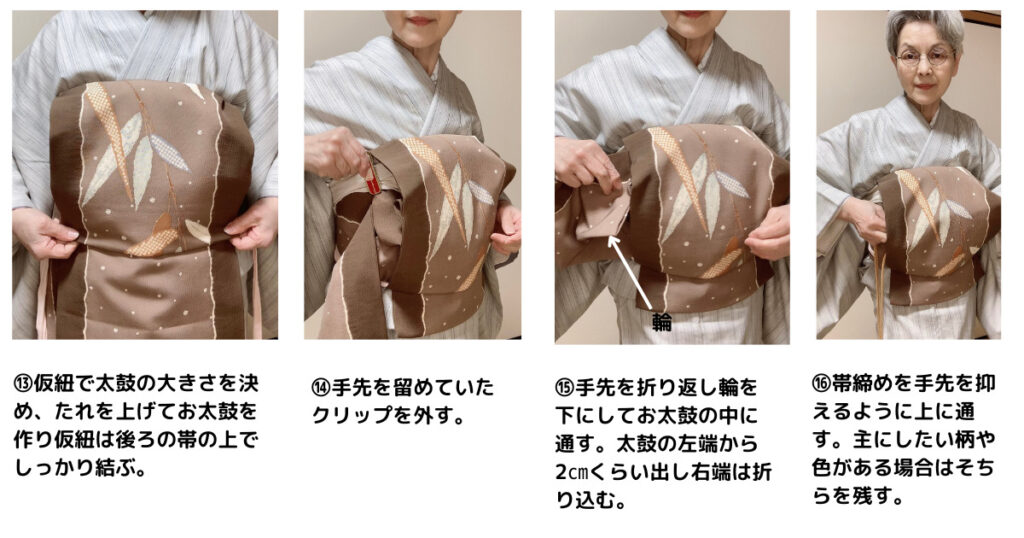

お太鼓を見積りたれを作る

- ⑬仮紐を使ってお太鼓の大きさを決め、たれを持ち上げお太鼓の形を完成させる(仮紐は帯の中で結んでおく)

- ⑭手先を留めていたクリップを外す

- ⑮手先の端を持ちお太鼓の中に差し込む、その時、手先の下線はお太鼓の下線にきっちりつける事(お太鼓が浮かずスッキリと決まる)

- お太鼓から出る手先は右端は2㎝くらい、左側はお太鼓の端と揃える

- ⑯手先を入れたら、帯締めを通す。左右色が違ったり、柄がある帯締めは色や柄がある方を残す

お太鼓を回す前の準備

- ⑰帯締めは手先を真ん中で抑えているかチェック(上過ぎず、下過ぎず)

- ⑲帯が背中の真ん中になっているか、確認するためにクリップをたれの真ん中に付けておく

- ⑳帯と帯板をしっかり持ち、帯が下がらないよう少し斜め上を意識して右方向(衿合わせに逆らわないように)に回す

- お腹を引っ込め気味にすると回しやすい

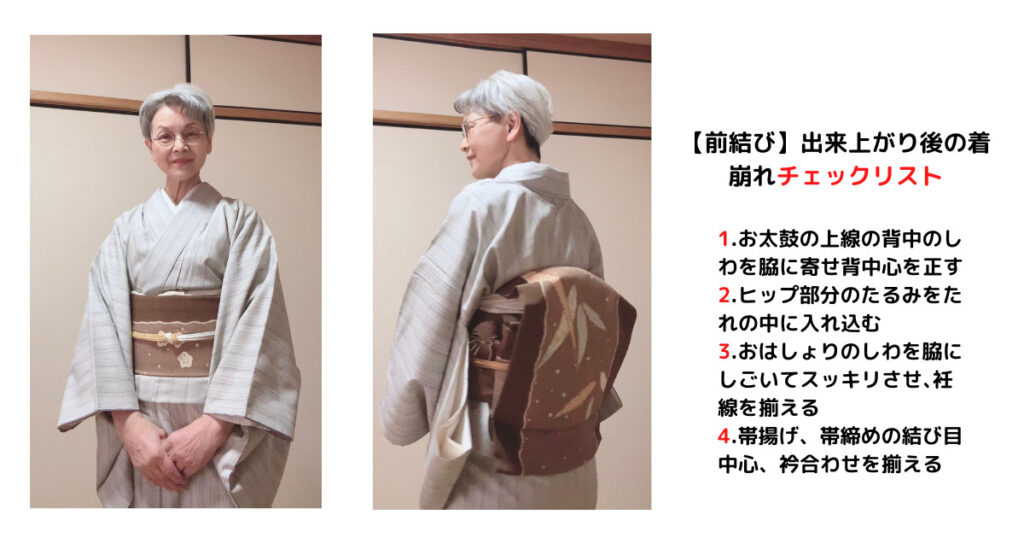

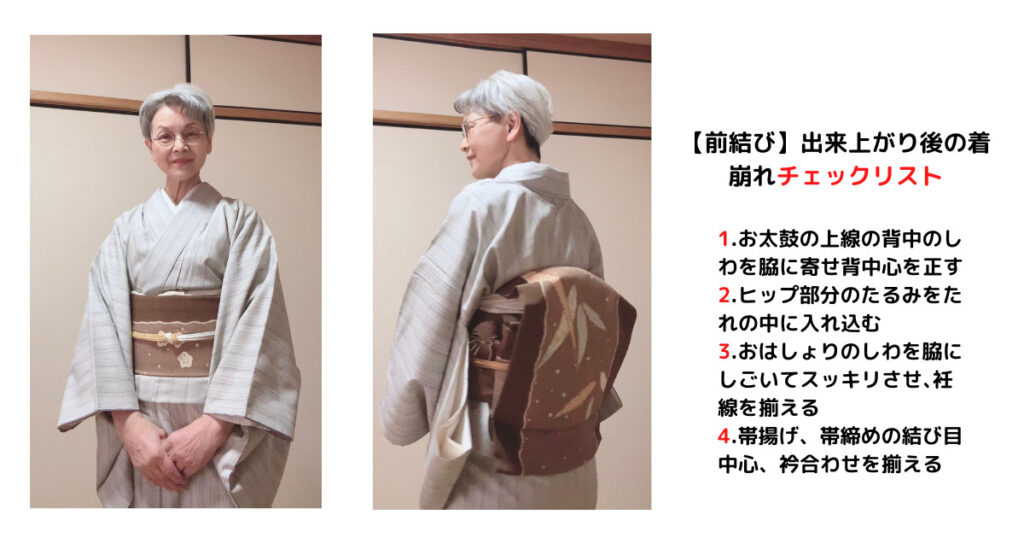

帯前を整え仕上げる

- 真後ろにクリップがあることを確認したら帯枕の紐をもう一度締め直し結ぶ

- 帯板を入れる場合はこここで入れてください

- ㉓帯締め、帯揚げを仕上げる

- ㉔回すときに出来たしわや着崩れを最後に点検して直す

- 前の衿合わせ、着物のしわも綺麗に整えて下さい

YouTube動画で追えない名古屋帯の前結びをコマ送り画像で解説しました。

袋帯の前結び

後結びの袋帯で二重太鼓を同様に前で作る

- クリップを留める位置が袋帯は手先の端から90㎝のところ

- ⑪⑫⑬で二重太鼓の作り方に変えます

- 手先の出し方も後ろ結びと同じく右端は2~3cm左側も同じくらい出す

- あとは同じ方法で仕上げます

以上、参考になれば嬉しいです。

投稿がいいなと思ったらほほかの方に紹介していただけたら嬉しいです。

着付け教室も開講しています。お問い合わせもお待ちしております。

少し手順が違いますが、よかったらこちらの本も参考になさって下さい。

着付け教室も開校しています。お問い合わせお待ちしております。

コメント