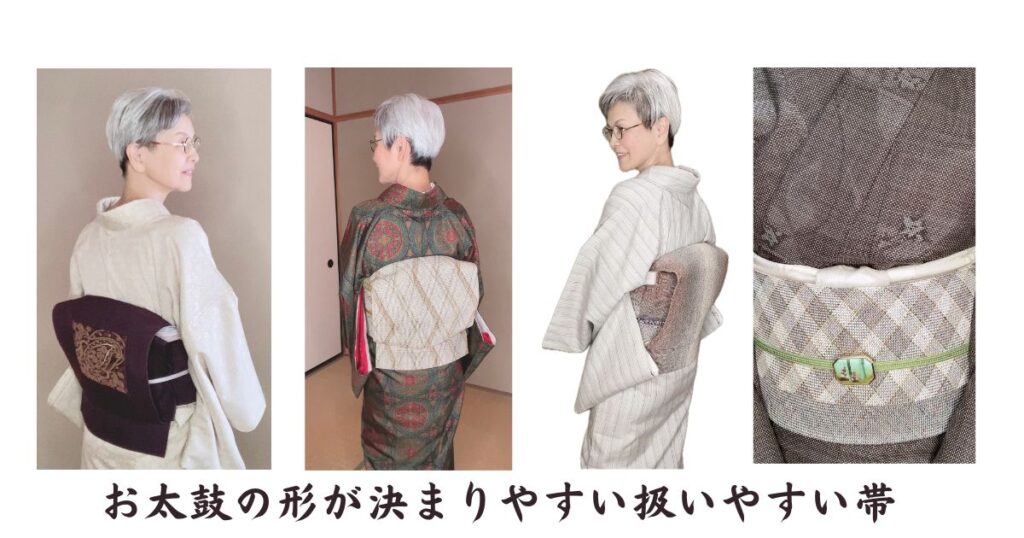

着付けをしていると、「この帯、巻きやすい!」と感じることはありませんか?

一方で、何度練習しても巻きにくい帯に悩まされることもあります。

この記事では、着付け講師としてさまざまな帯を扱ってきた経験から、巻きやすい帯・巻きにくい帯の特徴や見分け方、対処法をわかりやすくご紹介します。

結論

帯の巻きやすさは「質感」と「帯芯との相性」で決まります。

実際に巻いてみないと分からない部分も多いですが、やわらかすぎても固すぎても巻きにくくなるため、素材と芯のバランスが大切です。

価格よりも、しなやかさや手になじむ感触を重視することで、巻きやすい帯に出会えることもあります。ただし、素人が見ただけでは芯と帯地との相性が関係する巻きやすさの判断は難しいもの。

そのため、巻きやすさのポイント、素材と合った芯をしっかり説明してくれるお店や販売員さんから購入するのが安心です。

見た目だけでなく、実用性にも目を向けて帯を選びましょう。

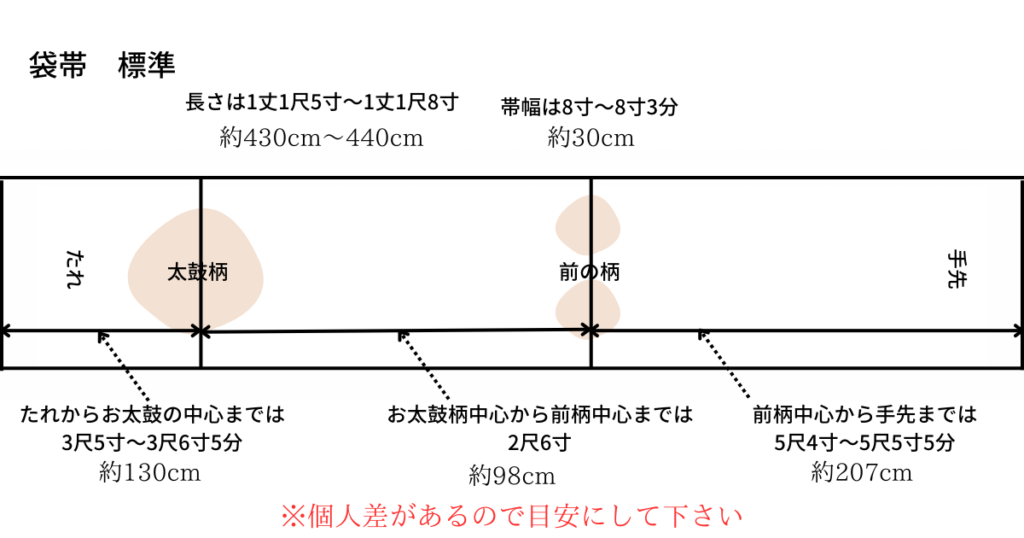

前柄とお太鼓柄の間の長さや、帯全体の長さが標準的であることが大切です。特に、お太鼓の柄がきれいに見えるかどうかは、この間隔や長さで決まります。

巻やすい帯の特徴

- 硬すぎず柔らかすぎない、ほどよいハリと厚みがある

- 滑りにくく、形がきれいに決まりやすい

- 長さが適度で扱いやすい(初心者にもおすすめ)

- 柄の出しやすさも大事なポイント

特に巻やすい帯:八寸名古屋帯

八寸名古屋帯は芯を入れず、一枚仕立てで仕立てられる帯です。

そのため軽くて締めやすく、初めての方にも扱いやすい帯として人気があります。

八寸帯の特徴:

- 帯芯がないため軽く、ハリのある生地で形が整いやすい

- 織りの帯地が多く、滑りにくくて緩みにくい

- お太鼓の形が自然に整い、美しく仕上がる

- 夏帯としても涼しく快適

代表的な織りの八寸帯:

- 博多帯(全通柄で初心者にも安心)

- 組紐の帯

九寸名古屋帯・袋帯は「帯芯との相性」がカギ

九寸名古屋帯や袋帯は、帯芯を入れて仕立てるため、帯地と芯の相性がとても重要です。

巻にくくなる原因の例:

- 柔らかすぎる芯:帯がだれて形が決まらない

- 硬すぎる芯:帯地と合わず、体に沿いにくい

購入時のポイント

- 「締めやすい芯にしてもらえますか?」とお店に相談をしましょう

- 芯の種類や帯地の特徴を説明してくれるお店を選びましょう

その他の巻やすさを決めるポイント

帯地の張りとコシのバランス

帯地の厚みや素材感に応じた芯選びが重要です。

例:栗山吉三郎の麻帯 → ハリのある帯地で締めやすい

巻くときの滑りにくさ

お召素材や絞り染めの帯など、表面に適度なザラつきがある帯は滑りにくく巻きやすく、形も決まりやすいです。

柔らかくすべすべしている帯は沿いが悪く巻きにくいです。

長さ・幅の適正

帯が長すぎても短すぎても扱いにくくなります。

長さは途中省略しています。

とくに半幅帯は「長さ360〜400cm・幅約16cm」が扱いやすい目安です。

柄の出しやすさも大切!

帯結びをした際に柄が美しく見えるかどうかで印象が大きく変わります。

特に名古屋帯は仕立て方で柄の出る位置が決まるため、仕立て上がりの状態を確認してから購入しましょう。

巻きにくい帯

塩瀬の染帯は、芯との相性にもよりますが、私の経験では八寸帯と同じ手順で締めても、正直なところ巻きにくいと感じました。

締め心地に慣れが必要な帯だと思います。

それでも――

塩瀬ならではの色柄や風合いは魅力的で、着物とのコーディネートを考えるのがとても楽しい帯でもあります。

巻くことに関しては扱いにくさがあっても、つい手に取りたくなる魅力があるのが塩瀬の染帯です。

同じ手順でもきれい結ぶのが中々大変です。

塩瀬の染帯

- 生地が柔らかく、芯との相性が悪いと形が崩れやすい

- 滑りやすく緩みやすい

- 芯が柔らかすぎると締めにくい

実例:

背の高い方から譲られた帯で、帯幅が広く芯が柔らかすぎてうまく結べませんでした。

お正月に使っていた帯でしたが、結局リサイクルに出しました。

対処法

- お太鼓サポートを使う(お太鼓の形が安定)

- 要所々クリップで仮止めしながら締める(特に柔らかくコシがない帯)

- YouTubeで「短い名古屋帯 お太鼓結び」などで検索してコツを学ぶ(柄と柄の間が狭い帯)

飛び柄帯の失敗例から学ぶ

- 柄の間隔が悪く、お太鼓と前柄が思うように出ないことがあります

- 購入前に仕立て上ったらどうなるのかを確認するのが重要です

【飛び柄帯の失敗例】

柄が気に入って夏の名古屋帯を購入したものの、実際に届いた帯はお太鼓の柄からたれ先までの長さが短く、折り返し部分が十分に取れない状態でした。

お店に相談しても「仕立て直してみないと必要な長さが取れるか分からない」と言われ、キャンセルしたという経験があります。作家が柄位置を把握して描かなかったのか、不思議に思います。

どんなに素敵な柄でも、帯として実用的に使えないと残念な思い出になってしまいます。

また、帯揚げも、思ったように柄がきれいにでないことがあり、どのように結ぶことを想定して柄が描かれているのか疑問に思うこともあります。こうした経験から、帯を選ぶときは長さや柄の配置を必ず確認し、自分の体型や結び方に合うかどうかをしっかり見極めることが大切です。

まとめ:帯選びで着付けに差が出る

みつ子

みつ子帯の締めやすさは、実際に巻いてみないと分からないですが、ある程度の「基準」はあります。

大切なのは価格よりも、質感やしなやかさなのね!

高価な帯でも締めにくいものもあれば、手ごろでも締めやすい帯もあります。

とはいえ、購入の際に「これだけは避けたい」というポイントがあります。

たとえば、やわらかすぎて頼りなさそうな帯、明らかに柄の位置がおかしい帯などは避けたほうが賢明。

「どんな帯芯を入れたら締めやすくなるか」といった質問に明確な説明がないお店やスタッフからの購入は避けたほうが賢明です。

帯が手間なく結べると着付けの時短にもなり着崩れも防げ結果的にきれいに仕上がります。

新しく仕立てるなら:

- 張りのある八寸帯や、しっかりした九寸名古屋帯を購入

- 芯が必要な帯なら帯芯との相性を考えて、信頼できる販売店に相談を

- 柄は全通や六通柄のシンプルなものが初心者にも扱いやすい

全通柄(ぜんつうがら):帯全体に柄が途切れなく入っている帯

六通柄(ろくつうがら):帯の約6割に柄が入っており、着付けたときに見えない胴回りの一周目部分(中無地)は無地になっている帯

すでに持っている帯なら:

- クリップやサポートアイテムで工夫する

- 巻き方を工夫して、柄がきれいに出るようにする⇒”短い名古屋帯の結び方”でYouTubeで検索するとたくさん出てきます

- 必要なら仕立て直しを検討(信頼できる業者で見積もりを)

関連記事

最後までお読みいただきありがとうございます。この記事が参考になれば嬉しいです。

この記事が役に立ったと感じたら、ぜひSNSでシェアしていただけると嬉しいです。

着付け教室を開いています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コメント