質問者さん

質問者さん嫁入り支度のときに揃えた着物があるのですが、お茶のお稽古に着てみたいんです。でも、派手すぎる気がして…それに、帯や小物の合わせ方がまったく分かりません。

最近、質問者さんと同じ悩みのご相談を多く受けます。私自身も含め、どうすれば良い解決策を見つけられるか模索しました。その結果、私なりの方法をお伝えしたいと思います。

派手な着物を美しく着こなすには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。これを知らずに着ると、思わぬ失敗につながることもあります。着物歴30年以上の着付け講師であるみつ子が、成功のための10のコツをわかりやすく解説いたしますので、ぜひ最後までお読みください。

はじめに

この記事を読んでほしい方

派手な着物を活かして気軽なお出かけやお茶のお稽古に出かけたい人

この記事を読んでわかること

- 派手な着物を活かすための手順

- 気軽なお出かけやお茶のお稽古に着る着物とは

- 着物を活かす際の最低限の決まり

着物を着るのに基本的に必要なもの

着物、帯、長襦袢(半衿付き)

肌着、足袋

腰紐5本、伊達締め2本

衿芯、補正用のタオル(フェースタオル3~4枚)

帯揚げ、帯締め

草履、バッグ

派手な着物を活かすための手順

お茶のお稽古の着物コーディネート手順

以下は、お茶のお稽古に適した着物や帯、小物の選び方をわかりやすくまとめたものです。

- 着物を選ぶ

• 小紋、色無地、紬が一般的。ただし、紬は先生によっては推奨されない場合もある。 - 帯を選ぶ

• 名古屋帯が一般的。または半幅帯が適切。こちらも先生の方針による違いがある。 - 帯締めを選ぶ

• 平組や丸組のシンプルなものを選び、金糸・銀糸入りや金属・ガラス飾り付きのものは避ける。 - 帯揚げを選ぶ

• 総絞りや金糸が入っていないものが良い。 - 襦袢を準備する

• 着物と寸法が合うものであればどれでも良い。半衿は白が基本。

この手順でコーディネートを考えれば、派手さは別としてお稽古にふさわしい装いが整います。

左から順に、小紋、色無地、江戸小紋の具体例を示しています。

適切な着物とは

着物の種類と特徴

小紋

• 生地全体に柄が入っている。

• 柔らかい生地で仕立てられている。

色無地

• 地模様があり、黒以外の一色で染められた着物。

• 柔らかい生地で、シンプルながら品格がある。

紬

• 紬糸で織られた着物。

• 張りがあり、小紋に比べて固めでしっかりとした質感。

上記の3つは気軽なお出かけやお茶のお稽古に最適な着物ですが、お茶お稽古の先生によっては紬がNG の場合もあるので、先生に問い合わせてください。

帯の種類と特徴

1. 九寸名古屋帯

• 幅:約30cm。

• 帯芯を入れるため薄手の生地が使用される。

• カジュアルからセミフォーマルまで対応。金銀糸入りは略礼装にも使用。

2. 八寸名古屋帯

• 幅:約30cm。

• 帯芯なしで厚手の織物を使用。

• 主にカジュアルな場面で使用。半幅帯の種類と特徴

1. 一般的な半幅帯

• 幅:約16cm。

• 軽量で結びやすく、初心者向け。

• 小紋・紬・浴衣などカジュアルな着物に適合。

2. 小袋帯

• 表裏で異なる模様があり汎用性が高い。

• カジュアルから少し改まった場面まで使用可能。

3. 単衣帯

• 一枚仕立てで薄手。

• 夏場に適した涼しい帯。

違い

• 名古屋帯は幅広く、フォーマル寄りのシチュエーションに適しており結び方も「一重太鼓」が主流。

• 半幅帯はコンパクトでカジュアル向け。文庫結びなど多様な結び方が可能。

派手な着物を活かす10の決まり

10の決まり

1. 帯を控えめな色にする

2. 帯揚げ、帯締めは落ち着いた色やデザインを選び、全体の派手さを抑える

3. 色の組み合わせは3色まで

着物の一色と同じ色の帯を選ぶなど、全体の配色を3色以内にまとめる。

4. ショールやコートで調整

外出時には地味な色合いの大判ショールやコートで派手さを抑える。

5. 友人の意見を聞く

自分で判断が難しい場合は、他人の意見を参考にする。

6. 八掛交換や染め直し

着物の裏地(八掛)を落ち着いた色に替えたり、着物全体を染め直すことも検討する。

7. 長襦袢への仕立て直し

生地が薄く柔らかい場合は長襦袢に仕立て直すと活用しやすい。

8. 羽織やコートへの仕立て直し

紬やしっかりした生地は羽織やコートに仕立て直すと良い。

9. 着物と帯のバランスをとる

地味な着物の場合は少し派手な帯でもバランスが取れる。

10. 小紋は帯に仕立て直す

特に派手な小紋は帯として再利用する方法もある。

この決まりを当てはめて活用してください。

正絹以外もコスパいいです。

どうしても合う小物がなく購入するときの選び方

下記のような二色に分かれた帯揚げを選ぶとと一枚で3パターンのコーディネートができます。

この先長く使え、普段着や正装着物で活用できる落ち着いた色目を購入してください。

帯揚げと帯締めは同色を持っておくとコーディネートがまとまります。

帯揚げが薄グリーンとベージュ系なら帯締めもその2色を組み合わせると失敗はないです。

お茶会の着物

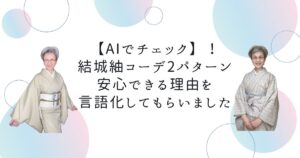

お茶会にもきていける派手な附下げを落ち着いたコーディネートにしてみました。

付下げ(つけさげ)は、訪問着に準じる格式を持つ着物で、以下の特徴があります。

• 模様の控えめさ: 訪問着のような縫い目をまたぐ豪華な絵羽模様はなく、模様が肩や袖、身頃に繋がらない控えめなデザインが特徴です。

• 反物の状態で加工: 反物の段階で染色され、着物として仕立てられます。

• 用途の広さ: 披露宴、茶会、入学式などフォーマルからカジュアルまで幅広い場面で使用可能です。

• コストパフォーマンス: 訪問着より制作工程が簡略化されており、比較的リーズナブルです。

• 未婚・既婚問わず着用可能: 年齢や婚姻状況を問わず利用できます。

控えめながら上品なデザインで、多様なシーンに対応できる便利な着物です。

44年前の墨絵のような柄に薄くグリーンのぼかしがあるくらいなので、帯を着物の一色の墨色の落ち着いた銀ねずをとり入れ年相応に装いました。

これくらいなら、フォーマルな場やお茶席でも問題なく着られます。

帯は流石に合わせるものがなく今後長く使えるものを購入しました。

着付初心者が楽しくなる着付の極意

着付け初心者が楽しく着物を着るためには、以下のポイントを押さえると良いです。

1. 着物、帯、帯締め、帯揚げなどコーディネートを前もって考え準備をする

2. 着物、襦袢(衿芯入)、帯、小物類(腰紐、伊達締め、コーリンベルトなど)を揃え、清潔なテーブルや椅子の上に並べておくと取りやすい。

3. 補正を行う

着崩れ防止のために、お腹や腰の凹凸をタオルで補正しておくと帯が綺麗に仕上がりる。

4. 便利グッズを活用する

コーリンベルトやベルト付き帯板クリップなどの便利アイテムを使うと、着付けがスムーズで見た目も美しくなる。

5. 練習とコツ

初めは難しく感じるかもしれませんが、繰り返し練習することで上達し、より楽しめるようになる。

これらを実践することで、初心者でも楽に、きれいに、早く快適に着付けができます!

便利な着付けグッズも利用してください。

1つで2役のコーリンベルト進化版 「着付けベルト」と「胸紐」の代わりになり1つで2役! 胸元の着崩れ防止に必需品の着付けベルト。着付けベルトといえば、 コーリン社が日本製にこだわり作っているコーリンベルト。 着付け師も愛用している定番人気の商品です。

着物の襟元を留め着崩れしないようにする着付けの必需品です。たもと留めにも使用可能で大変便利です。

プラスチック製のバックルを使用していますので、結び目ができません。 紐ではなくゴムを使用しているので着装が乱れにくく強く締める必要がありません。

『きものといえば、難しそう。

着るのも、選ぶのも、出かけるのも大変そうだもの。

いえいえ、そんなことはありません!

きものを特別に考える必要はないのです。

ちょっとしたコツがわかるだけで、きものの着付けもすいすい快適。

お洋服を選ぶように、その日の気分次第で

自由自在にきものを楽しめます。

そんな、膝を打つようなコツをたくさん、この本に詰め込みました!』

私も勉強させていただく、すなおさんのわかりやすい着付け本です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

参考になれば嬉しいです。

着付け教室も開校しています。お問い合わせお待ちしております。

コメント