生徒 まき

生徒 まき母からもらった名古屋帯、胴の前柄をいいところに出そうとするとお太鼓の柄がうまく出ないのよね~。締めてみたいんだけど、どうしたらいいのかしら?

私も知人から昭和初期の名古屋帯を頂きました。

ところが、素晴らしい刺繍の柄がうまく出ません。

せっかくの素敵な帯、きれいに締めたいものです。

同じようなお悩みの方はいらしゃいませんか?

着物歴30数年の着付け講師・みつ子が、そんな帯のお悩みを解決するヒントや新しく帯を購入する際の3つの注意点をお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。

結論

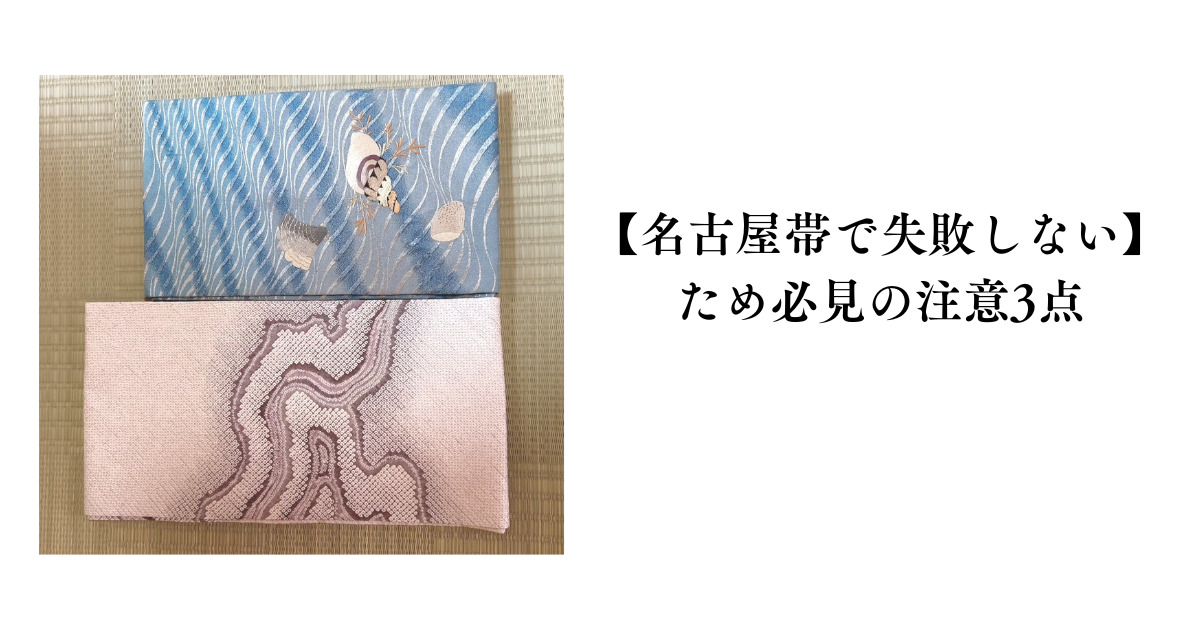

この記事は、部分的に柄が配置されている「飛び柄」の名古屋帯についてのお話です。

なお、帯全体に柄がある「全通柄」の帯を扱う際は、全長やタレ(垂れ)の縫い止まりまでの長さに注意が必要ですが、今回はその説明は含まれません。

すでに短い帯をお持っている場合

短い名古屋帯の対処法

- 帯枕を小さくしたり、前結びを試してみる。

- もし前結びが難しい場合や、お気に入りの帯をどうしても使いたい場合は、見えない部分に足し布をする。

ただし、足し布には費用がかかるため、事前に見積もりを取ってから検討してください。 - 和洋折衷の着方を試してみる。

- 長襦袢や体型補正を省略して簡易的に着てみる。

- YouTubeで短い帯の結び方を学び、その方法で結ぶ。

新しく帯を購入する場合の3つの注意点

- お太鼓柄の中心の位置からたれ先までの長さが十分あるか

- お太鼓柄と前柄の間の長さが十分あるか

- 前柄から手先の端までの長さが十分あるか

この3点の長さと柄の位置が大切です。標準サイズに照らし合わせて自分の体型や着付け方法に合うものを選んでください。

標準サイズの確認と短い帯の注意点

着物や帯は「融通がきく」と思われがちですが、実際にはそうではない場合もあります。

京都の有名な呉服店で仕立ててもらった帯でも、私には手先がとても長くて処理に手間どったり、気に入った柄で仕立てたものの、お太鼓柄からタレ先までの長さが足りず返品することになったりと、いろいろな経験をしました。

例えば、Sサイズの洋服をLサイズの人が着ることはできませんよね。それと同じように、着物や帯にもそれぞれ適したサイズがあります。

そのため、自分に合ったサイズを把握しておくことが大切です。

帯の「標準サイズ」とは、平均的または基準となるサイズのことで、具体的には、以下のような長さです。

参考にしてください。ただし、スペースの都合上、長さの比率は反映してません。

名古屋帯の標準寸法(サイズ)

着物や帯の長さは、昔ながらの「尺(しゃく)」や「寸(すん)」という単位で表現されることがあります。

そのため、購入を考える際には、これらの単位を知っておくととても便利です。

1尺=約37.88cm(みな はは)と覚えました。

1寸=約3.78cm 1尺の1/10です。

便利な尺とセンチの両面メジャーがあります。

短い帯の問題点

リサイクルやアンティークの帯は短いものが多いため、選ぶ際には注意が必要です。

短い帯は結び方や柄の見え方に制約が出て、着付けやコーディネートに影響を与える場合があります。

- お太鼓柄と前柄の間が短い場合

• お太鼓を重視すると前柄が出なくなり、逆も同様。帯の長さや柄の配置が原因で、きれいに結べないことがあります。 - お太鼓の中心から垂先までの長さが短い場合

• 折り返し部分が十分取れず、帯締めで固定できない問題が発生します。 - 胴の前柄から手先までの長さが短い場合

• 手先でお太鼓をしっかり抑えられないため、お太鼓が崩れる可能性があります。

この問題を防ぐには、帯の長さや柄の配置を確認し、自分の体型や着付け方法に合ったものを選びましょう。

また、短い帯の場合は「足し布」や「前結び」などで対応する方法もありますが費用や習得の手間やがかかることがあります。

実例

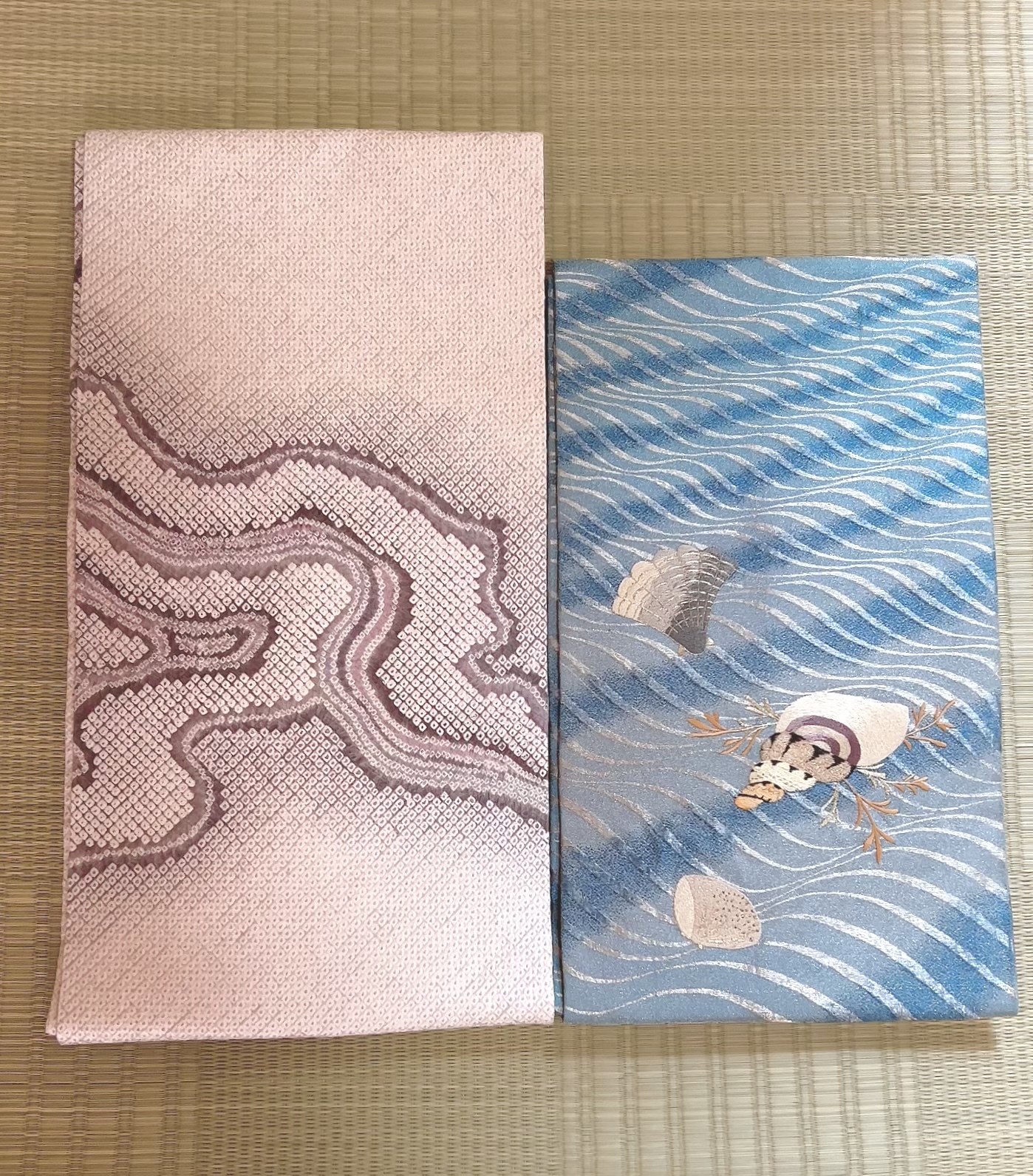

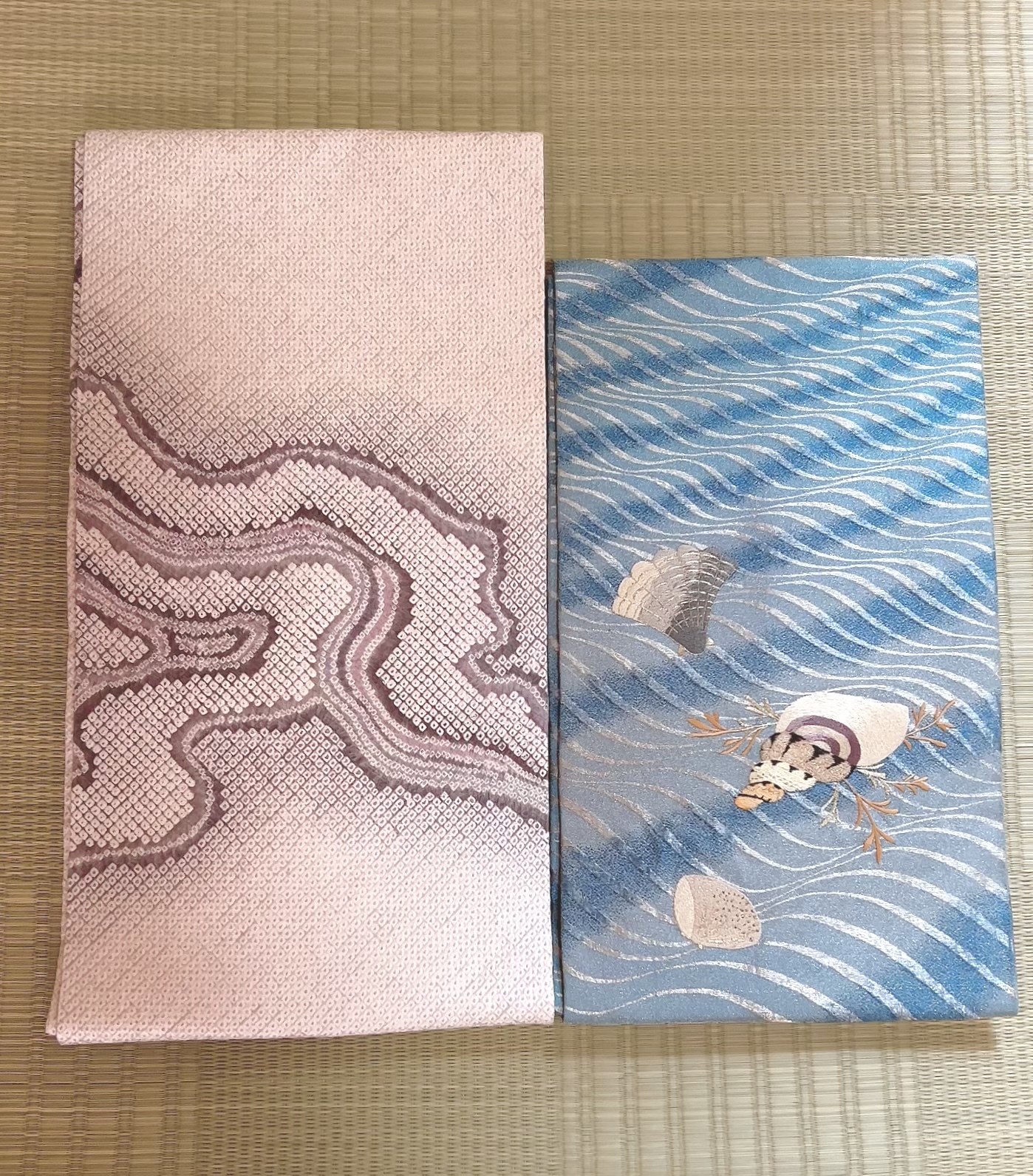

標準寸法と短い帯の比較

白い帯は、前柄とお太鼓柄の間に十分な長さがあるので、好みの前柄をしっかり出しつつ、お太鼓の柄も自由に調整できます。

一方、青い帯は昭和初期ごろのもので、お太鼓柄と前柄の間が狭いため、好みの前柄を出すとお太鼓柄が出ず、お太鼓自体も小さくなってしまいます。

昔の人は本当に小柄で細かったんですね!

試行錯誤の結果、次の工夫をして出かけてみました。

工夫その1

和洋折衷の着方で工夫

- 襦袢なし、補正なしでウエストを細くする

- 帯枕を入れずお太鼓を小さく結ぶ

工夫その2

夏場の麻きもので工夫

- 嘘つき衿で襦袢なし

- 汗をかいても自宅で洗えるのでウエスト補正を省略

- 銀座結び用の小さい帯枕を使う

- 前柄を優先して手先を短くする

工夫により結べましたが、帯結びに慣れている私でも、余計な手間がかかってしまいます。

アンティークやリサイクル帯を購入するときは十分注意してください。手に取るのが億劫になり、せっかくのお気に入りが眠ってはもったいないですから!

このブルーの帯も、短くて使いづらいと持て余していた方からいただいたものです。

刺繍がとても素晴らしく、どうしても使いたかったので、丸洗いをして新しい帯芯に替えました。

費用はかかりましたが、お気に入りの一枚になりました。価値のある選択だったと思います。

締めやすい長さの帯と同じように畳んでも、長さに大きな違いがあります。

まとめ

短い名古屋帯の対処法

- 帯枕を小さくしたり、前結びを試してみる。

- もし前結びが難しい場合や、お気に入りの帯をどうしても使いたい場合は、見えない部分に足し布をする。

ただし、足し布には費用がかかるため、事前に見積もりを取ってから検討してください。 - 和洋折衷の着方を試してみる。

- 長襦袢や体型補正を省略して簡易的に着てみる。

- YouTubeで短い帯の結び方を学び、その方法で結ぶ。

新しく帯を購入する際の3つの注意点

1. サイズの確認

自分に合った長さかどうか、店員さんに確認するか、可能なら実際に巻いてみて、あるいは標準寸法や自分のサイズと照らし合わせて確認してください。

2. 柄の出方を確認

巻く方向や得意な巻き方で、柄が正しく出るかを確認してください。巻き方によっては柄が全く無い場合もあります。

3. 柄の配置に注意

手先から前の柄、お太鼓までの距離に注意しましょう。下記参照:ウエストサイズにより多少の違いはあります

1尺=約37.88cm(みな はは)と覚えました。

1寸=約3.78cm 1尺の1/10です。

実際に胴に当ててみると、平らに置いたときとは柄の見え方や印象が変わることがあります。

また、自分の帯のサイズをメモしておくと、新しく購入するときに役立ちます。

最後に、帯を購入する際は、長さや柄の配置をしっかり確認し、自分の体型や着付け方法に合ったものを選びましょう。

もし短い帯を使う場合は、「足し布」や「前結び」などで工夫できますが、費用や習得の手間がかかることも考慮しておくと安心です。

これらのポイントを押さえて、楽しい着物ライフをお過ごしください。

前結びは下記の記事をご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が参考になれば嬉しいです。

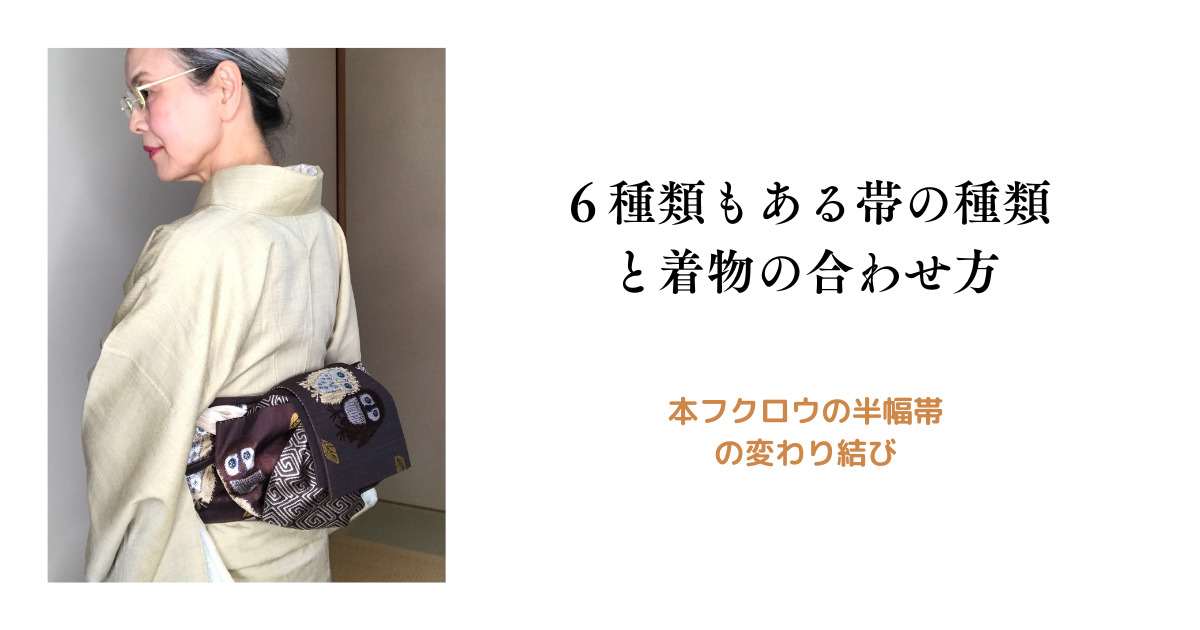

その他の帯についても下記の記事を参考にしてください。

着付け教室も開いています。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

コメント