着物を楽しみたいけれど、何から始めていいのか分からない――そんな相談を最近、知人から受けました。

私自身、大手着物会社のワンコインレッスンで着付け講師をしていた頃、せっかく始めても「必要以上に買いすぎてしまう」「難しそうで途中でやめてしまう」といった方をよく目にしてきました。

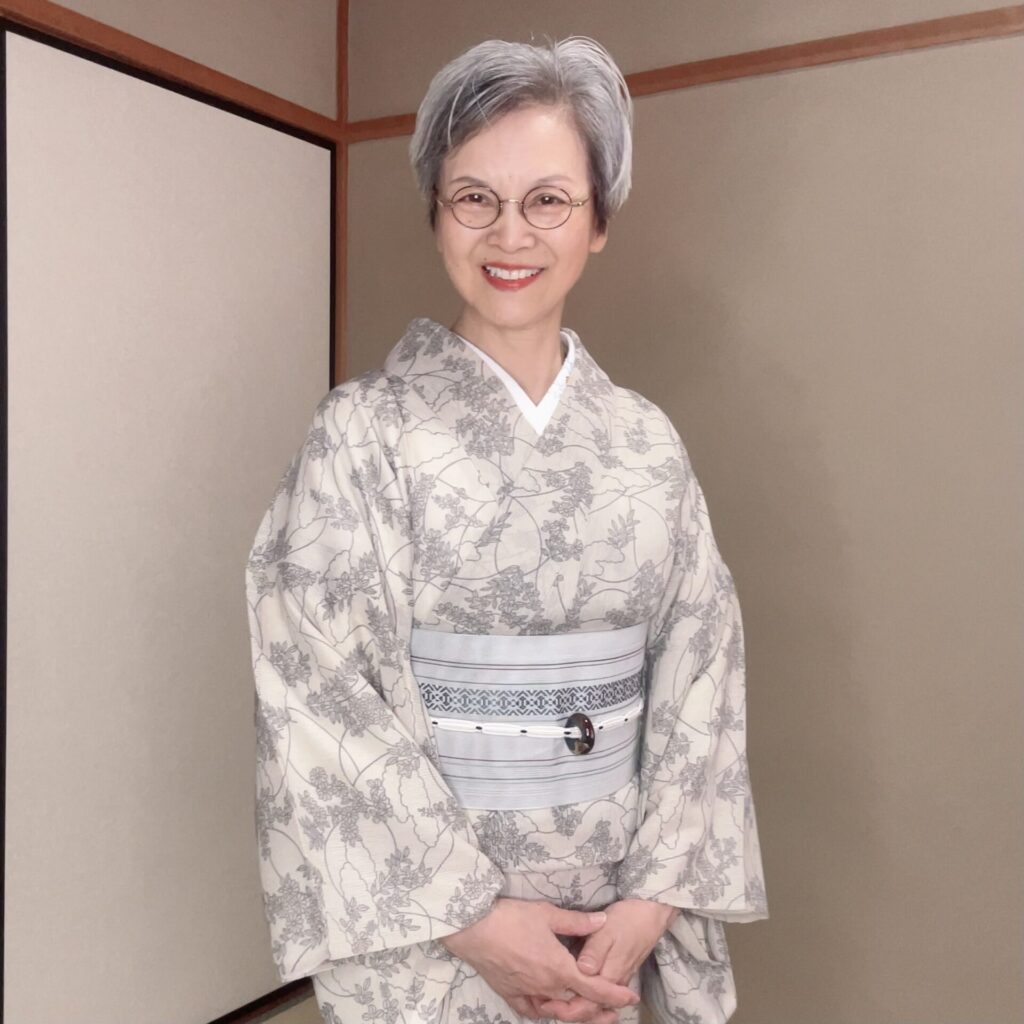

そこでこの記事では、私の30年の着物経験を振り返りながら、“失敗しない始め方”をご紹介します。

ポイントさえ押さえれば、多くを持たずとも着物を楽しむことができますよ。

結論

着物の始め方はいろいろありますが、私のおすすめは まずは「一つに絞って取り組む」 ことです。

具体的には、次の3つを決めてみてください。

① 着ていきたい場所を一つ決める

② 着ていきたい時期を一つ決める

③ 着てどんな気持ちになりたいかを一つ決める

この考え方に沿って、着物・帯・小物をワンセット揃えるのです。

そして、この③つの「なぜなのか」という思いが強ければ強いほど、途中でやめずに着物を楽しみ続けられる可能性が高くなります。

もちろん、今は便利な着付け道具や簡単な方法もありますが、洋服のようにすぐ着られるわけではありません。

ある程度の練習や費用、そして覚悟は必要です。せっかく揃えても挫折してしまってはもったいないですよね。

だからこそ、最初は「簡単なところから始める」ことが大切です。

あれこれ手を出すよりも、ひとつのセットに絞って繰り返し着て練習する方が、上達も早く、きれいにかっこよく着られるようになります。

理由

① 着ていきたい場所を一つ決める理由

着ていく場所によって、選ぶ着物や帯は変わります。だからこそ、まず「一番着ていきたい場所」を決めることが大切です。

例えば…

- 友達とランチ → 小紋に名古屋帯や半幅帯(より簡単なのは半幅帯)

- お祭り → ウールや木綿の着物、浴衣、麻の着物などに半幅帯(特に夏祭りの浴衣は着付けが簡単で、品数も豊富なのでおすすめ)

- 気軽なパーティー → おしゃれなお召しに、よそ行きの名古屋帯(お召しなら地模様入りの単色が着回しやすい)

初心者の方は、このくらいのシーンから始めるのが無理なく楽しめます。

反対に、「友達の結婚披露宴に着ていきたい」といったフォーマルシーンから始めるのは、難易度が高すぎておすすめできません。

※「小紋」は、細かい柄が全体に繰り返し染められた着物で、普段のお出かけからちょっとしたよそ行きまで幅広く楽しめる、おしゃれ着にぴったりの一枚です。

※「お召し」は、シワになりにくく光沢のある織の着物。紬より格があり、ちょっとしたお出かけやパーティーに活躍する、おしゃれ着にぴったりの一枚です。

※「よそ行きの名古屋帯」とは、普段使いではなく、ちょっとしたお出かけや改まったシーンに使える名古屋帯 のことです。

② 着ていきたい時期を決める理由

着物にも洋服と同じように「季節」があります。時期を決めることで、選ぶ着物や帯がスムーズに決まります。

基本的な目安は次のとおりです。

- 袷(あわせ) … 裏地のある着物。10月〜5月に着用

- 単衣(ひとえ) … 裏地のない着物。6月と9月に着用

- 薄物(うすもの) … 透け感のある生地。7月と8月に着用

ただし、最近は温暖化で季節がずれているため、基本を押さえつつ 体感温度で調整 するのがおすすめです。

具体例

- 5月の連休など、真夏のような暑さ → 単衣の着物+袷の帯

- 6月の蒸し暑い日 → 透け感の少ない薄物+夏帯

- 9月の残暑 → 単衣の着物+夏帯

- 10月でまだ暑い日 → 単衣の着物+袷の帯

このように、洋服感覚的に調整しても大丈夫です。

初心者の方には、時期がはっきりしているイベント(お正月・お花見・クリスマスなど)に合わせて始めるのが安心です。その場合は 袷の着物+袷の帯 にしておけば間違いありません。

なお、帯や帯揚げにも季節感がありますので、少しずつ意識すると着こなしがさらに素敵になります。

③ 着てどんな気持ちになりたいかを一つ決める理由

これが、着物を楽しむうえで 最も大切なことです。

まず、自分は着物を着てどんな気持ちを味わいたいのか、最も強い思いを 一つだけ 考えましょう。

思いがあれもこれもになると、着る着物や時期も決まりません。

初心者は、③を考える前に、まず①(場所)や②(時期)を決めておくことが大切です。難易度的に可能なスキルがあるかも確認でき、味わいたい気持ちもイメージしやすくなります。

そのうえで、一番大切な気持ちを一つに絞ることがポイントです。

無理は禁物です。少しずつ成功体験を積むことで、自信がつき、次のステップに自然に進めます。

はじめからキャパオーバーになると、心が折れて挫折しやすいので注意しましょう。

月別の着用例とその思い

ほんの一部ですが着用例を上げることで

- イメージを具体化する

- 文章だけで説明すると漠然とした「袷?単衣?小紋?名古屋帯?」という迷いが出ますが、月ごとの着用例を見ることで、 「この時期にはこんな着物・帯で、こういうシーンに出かける」というイメージが湧きやすくなります。

- 必要なアイテムの絞り込みに役立つ

- 月別の着用例から、自分がどのシーンで着物を着たいかを判断でき、 →「全部揃える必要はない」「まずはこのセットだけで十分」という理解につながります。

- 初心者の心理的ハードルを下げる

- 「こんなに着物って気軽に楽しめるんだ」と思える具体的体験談があることで、 初めてでも「やってみよう」と思いやすくなります。

- 楽しみ方・工夫の参考になる

- 着物の種類、帯の結び方、小物使い、季節や行き先に合わせたコーディネートなど、 実践的なアイデアをそのまま参考にできます。

このようなメリットの参考にしていただければ嬉しいです。

1月(お正月)

- 着物:洗えるポリの小紋(天気に左右されず安心)

- 帯:お正月らしい帯(恵比寿笹など季節の柄)

- 思い:初春のおめでたさを目で楽しみ、一年の始まりを感じたい

1月(新年会)

- 着物:無地の結城紬

- 帯:染の名古屋帯(よそ行き感を出す)

- 思い:洋服に混じってもあまり目立たず、さりげなくおしゃれを楽しみたい

2月(着物勉強会の主催)」

- 着物:紅花紬

- 帯:インドのサリーから作った半幅帯(頂き物)

- 思い:意外な組み合わせの着物と帯にワクワク・ドキドキしながら、新しいコーディネートに挑戦したい

3月(和洋折衷コーデでお出かけ)

- 着物:母の大柄の大島紬(譲り受けたもの)

- 帯:ウールの半幅帯(帯締め代わりに母のベルトを使用)

- 思い:普段出番の少ないものを活かして、和洋折衷コーデを楽しみ、眠っているものを使って「もったいない」をなくしたい。

3月(お花見)

- 着物:桜と雪輪の柄の大島紬

- 帯:絞りの帯(桜の花びらが浮かんだ川の流れを連想させ季節感を演出)

- 思い:桜の柄の着物と帯でお花見の雰囲気を楽しみたい。季節限定の桜柄刺繍の半襟も味わいたい。

4月(北野天神市)

- 着物:デニム着物

- 帯:染名古屋帯(着物整理でいただいたもの)

- 思い:和食ランチでほっこりしたあとも、デニム着物は汚れを気にせず着られるので安心。地厚な生地で4月の天神さんにぴったり。下にはシルクの半袖ブラウスとユニクロのリラコを着て補正なし。ショールも洋服用でOK。何でも試してみて、気楽に着物を楽しみたい。

5月(USJイベント)

- 着物:デニム着物

- 帯:麻の半幅帯

- 思い:動きやすいスニーカーを合わせ、丈を短めにした和洋折衷コーデで参加。天気や乗り物、イベントを気にせず、思いきり楽しみたい!

6月(パソコン勉強会)

- 着物:麻着物

- 帯:博多紗献上半幅帯(カルタ結びでリュックが背負いやすい工夫)

- 思い:道中の暑さ対策に麻着物を選び、オフィスの冷房下では全身を覆う着物の快適さを実感したい。マックブックを入れたリュックも快適に背負えるように工夫しつつ、勉強会を楽しみたい。

7月(祇園祭)

- 着物:浴衣

- 帯:浴衣用の半幅帯

- 思い:お祭りなので少し遊び心を取り入れ、イヤリングをつけて楽しみたい。

7月(オフィスの勉強会)

- 着物:洗える夏着物(薄物)

- 帯:博多紗献上半幅帯

- 思い:汗をかいても洗えるので安心。冷房対策にもなり、快適に夏着物の見た目の涼しさをアピールしながら勉強会を楽しみたい。

8月(オフィスにて勉強会)

- 着物:ポリの夏着物(白っぽく、夏らしい雰囲気)

- 帯:天然素材のからむし名古屋帯

- 思い:天然素材の帯で涼しさを演出し、夏真っ盛りの雰囲気を着物姿で表現しながら勉強会を楽しみたい。

9月(映画「国宝」鑑賞)

- 着物:お召の単衣着物(格調高く、涼しさもある)

- 帯:名古屋帯

- 思い:映画にちなんだ格調高い着物で、快適にお出かけしたい。映画館の冷房対策にもなり、いつも着物で鑑賞したい。

10月(着物の催事に友人とお出かけ)

- 着物:木綿着物(まだ暑い日でも快適)

- 帯:八寸名古屋帯(木綿着物にぴったり)

- 小物:帯揚げはポップな洋服代スカーフを転用

- 思い:行き先の中之島に合わせて、気軽さとモダンさをアピールしながら楽しみたい。

10月(裂き織りワークショップ参加)

- 着物:木綿着物(ワークショップ開催店で購入したもの)

- 帯:袷の半幅帯

- 思い:お店の方に着物をお披露目しつつ、作業がしやすいコーディネートで楽しみたい

11月(東京一泊旅行)

- 着物:軽い無地結城紬

- 帯:染の名古屋帯(よそ行き感を出す)

- 小物・工夫:コートで防寒とチリよけ、草履カバーでつま先汚れ防止

- 思い:快適に着物で一泊旅行を楽しみたい

12月(クリスマスパーティのコーディネート準備)

- 着物:モダンな手持ちの更紗柄着物を活用

- 帯:クリスマス感を出せる帯をメインに

- 思い:持っているものを活かしたコーディネートをあれこれ考える楽しみを味わいながら、パーティの準備を楽しみたい

記事のために着用例を挙げ、こうして写真で振り返って思いを深堀りしてみると、結局、自分が着物を着てどんな気持ちになりたいかがはっきり分かりました。

それは、「着物を着て、自分らしく輝きながら、自由に装いを楽しみたい」ということだったんですね!

皆さんは、着物を着てどんな気持ちになりたいですか?

まとめ

着物や帯を揃える前に①②③を突き詰めて考えていくことが大切です。

① 着ていきたい場所を一つ決める

② 着ていきたい時期を一つ決める

③ 着てどんな気持ちになりたいかを一つ決める

まずは頭の中で整理し、書き出してみましょう。

①についていくつか思いつくことを挙げてみる

②についても①に関係なく単独で挙げてみる

③について思いつくまま書き出す

①②を考えているうちに③もだんだんはっきりしてくるはずです

具体例

①友人とホテルのランチに行きたい → 小紋+半幅帯(前で結べるので簡単)

②コートがいらない春爛漫の時期 → 袷の着物+洋服用ショール(帯結びに自信がなくてもカバーできる)

③着物で優雅な気分になって談笑したい → 天気に左右されず、きれいな空間で着物を楽しめる

最初はハードル低く始めるのが近道です。

たくさんの候補の中からできそうな事を絞ってください。最初はイメージを掴むことが大事です。

わからないことは、インターネットで調べるのも良い方法です。「小紋とは?」「半幅帯とは?」「お召しとは?」など、疑問はすぐに検索して学びましょう。

①②③を考えAIに丸投げして相談するのも良い方法です。

私はPerplexity(パープレキシティー)AIとChatGPT(チャットGTP)AIで何でも検索したり相談したりしています。無料版でも大丈夫です。

①②③を整理したら、着物や帯のセットも自然と決まります。そして、そのセットを何度も着て練習してください。最初はうまくいかなくても、繰り返すうちに上達します。

襦袢は着物のサイズに合わせて作りますが、今は便利な既製品もあります。

私が使って便利だと思ったのは正絹なのに自宅で洗える「き楽っく 極」です。

マイサイズの襦袢もたくさん作りましたが、麻襦袢以外は「き楽っく 極」一択でも問題有りません。

ポリ素材でも気にならない方は「き楽っく」も便利です。

着付け講師だったとはいえ、出番の少ない着物をたくさん持つと、あまり使わず手放すことになり、管理も大変でとてももったいないです。

季節ごとに少しずつ着物の種類を増やして楽しむのも良いですが、その場合でも、①場所、②時期、③着てどんな気持ちになりたいかの順番で考えることを忘れないでください。

【着物デビューも安心】買いすぎ注意!失敗しない着物を楽しむ始め方は、まずは自分の気持に沿った1セットを作り、とことん着て慣れることが大切です。小物は洋服用を転用するなどして、最低限の持ちものでも十分楽しめます。

最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が皆様の「着物はじめ」の参考になれば幸いです。

コメント