帯枕の選び方を間違えると、着崩れの原因になります!

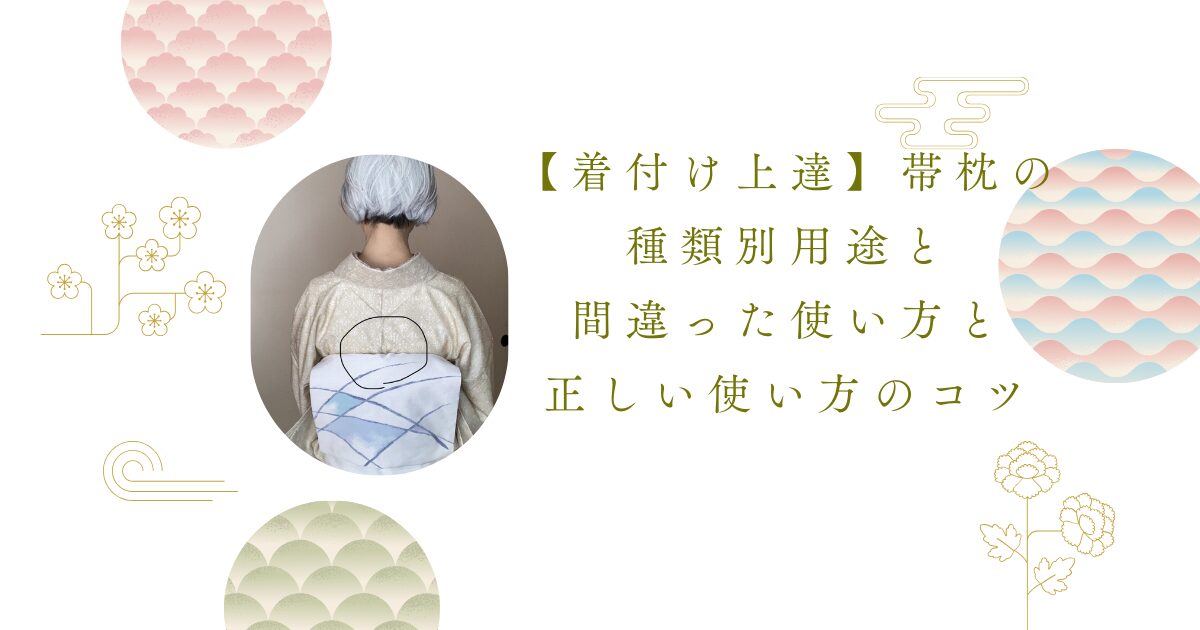

この記事では、着物歴30年以上、3000人以上の着付けをしてきた管理人みつ子が、着付け上達のカギとなる『帯枕』の選び方と使い方を3ステップで解説します。

生徒 まき

生徒 まきいろんな形があるけどよくわからないし、帯枕なんてどれも一緒じゃないんですか⁉

『帯枕』は、帯結びのバランスを整えるためにとても重要です。だからこそ、選び方と使い方が大切で、間違えると着付けの仕上がりや上達に大きな差が出てしまいます。

この記事を読めば、着付けの上達が早まり、楽に美しく着られるようになる3ステップがわかります。ぜひ最後までお読みください。

以下のお悩みの方にぜひお読みいただきたいです。

- 帯枕の選び方がわからず困っている人

- お太鼓の山が綺麗にならず困ってい人

- 帯枕の紐が緩んで困っている人

- 着付けをもっと上達させたい人

いずれのお悩みにも、この記事で紹介したポイントや3ステップを実践することで解消できます。

ぜひ今日から試して、美しい着姿を楽しんでください!

結論

ステップ1:用途に合わせて帯枕を正しく選ぶ

ステップ2:帯を背中にしっかりフィットさせ、帯山をきれいに整える

ステップ3:帯の手先で緩みなく押さえて、お太鼓の形を整える

この3つのステップをしっかり意識することで、短い時間でも美しく帯結びができるようになります。

詳しく説明します。

帯結びを綺麗に仕上げる3ステップ

ステップ1.帯枕を正しく選び使う

帯枕は結びたい帯の形や用途に合ったものを選び、帯枕は背中にぴったりフィットさせることが鉄則です。

そして、しっかり締まるけれど苦しくない枕紐で固定します。

ステップ2.帯を背中にフィットさせたら、帯山を整える

帯を背中にしっかりフィットさせたら、「帯だまり」(枕の下側にできるあまり部分)の布を横に広げ、帯枕の背中についた部分を平らに整える。これで帯山がきれいに仕上がる。

ステップ3.帯の手先で緩みなく抑えてお太鼓を整える

帯枕を背中にぴったりフィットさせ、帯だまりを整え、帯山をきれいにしたら、次に、帯山からお太鼓の下線までをしっかり手先で押さえ、お太鼓部分の緩み(ぶかつき)をなくす。

これらのステップをしっかりと実行することで、帯枕が背中にぴったりつき、帯山がきれいに整い、

お太鼓部分がぶかつかず、すっきりと美しい着付けが完成します。

正しい選択と使い方のメリット

1. 時間短縮:

帯結びの手直しが少なくなり、着付けにかかる時間を短縮できます。

2.着物の崩れ防止:

帯枕を適切に使用することで、帯がしっかり着物を支え、着物が崩れにくくなり、長時間美しい状態を保てます。

3. 美しい仕上がり:

お太鼓結びや変化結びの形が整うと、バランスが良い生き生きとした仕上がりになり、全体の着付けが美しく決まります。

4. 着付けの上達:

帯結びは、着付けの仕上がりを左右する大切なポイントです。帯がきれいに決まると、着姿の完成度が一気に高まります。帯枕を正しく選んで使うことで、帯結びがぐっと美しく決まり、着付けの技術も上達します。そうすることで、自信を持って着物を着られるようになります。

間違った選び方と使い方のデメリット

主に以下のような問題点が生じる可能性があります。

1. 帯枕の形やサイズが帯結びに合っていない場合、美しいバランスに仕上がらない。

特に経験上多いのが、

- 二重太鼓なのに小さな帯枕だとせっかくの美しい帯のボリュームが足りず、貧素に。

- 振り袖の変わり結びの場合、大きい帯枕だと羽がきれいに広がらないない。

- 名古屋帯の一重太鼓に振袖用を使うと帯山が高すぎ帯が縦長になり美しくない。

なんとかバランスよくするための手直しに時間がかかります。

2. 帯枕についている紐も帯結びを左右するとても重要なアイテムです。

- 紐がナイロンだと、緩んで、帯枕がずれて、帯山が崩れる原因になる。

- ストッキング状の紐はきつく締めると非常に苦しい。

帯結び全体の工程がスムーズに進まず、時間がかかり結果的に仕上がりが悪くなります。

これらを防ぐためには、帯枕を正しく選ぶことが重要です。

1.帯枕の種類

帯枕の形は大きく分けて、振袖用、お太鼓結び用、銀座結び用の3種類があります。

3種類の形

- 振袖用 ・・・ 変化結びがし易いようにおにぎり型(帯に高さが出る)

- お太鼓結び用(二重太鼓用) ・・・ 横長で大きいめ(正装ではお太鼓を大きく作るため)

(一重太鼓用) ・・・ 横長で標準サイズ(普段着では正装よりお太鼓が小さめのため) - 銀座結び用 ・・・ 薄く小ぶりな銀座結び専用か腰紐で代用

どの帯枕でも紐はガーゼか伸縮性のある枕紐にすると苦しくなく、しっかり結べます。

ストッキングタイプの枕紐は伸びて緩みやすく、きつく締めると苦しいので取り換えをお勧めします。

お手持ちの帯枕にかぶせて使う便利なガーゼ枕紐や伸縮タイプのたかはしきもの工房の胸元らくらく枕紐もお勧めです。

たかはしきもの工房https://www.kimonokoubou.co.jp/

2.帯枕の種類別用途

振袖用

主に振袖の華やかな帯結びをするときに使われます。 特に、ふくら雀や立て矢など、変わり結びをする際に適しています。

三角形のおにぎり型(蛤型)の帯枕を使うと、羽根を広くしっかりと抑えられ、振袖に必要な帯の高さが出せます。

その結果、仕上がりが美しく整います。

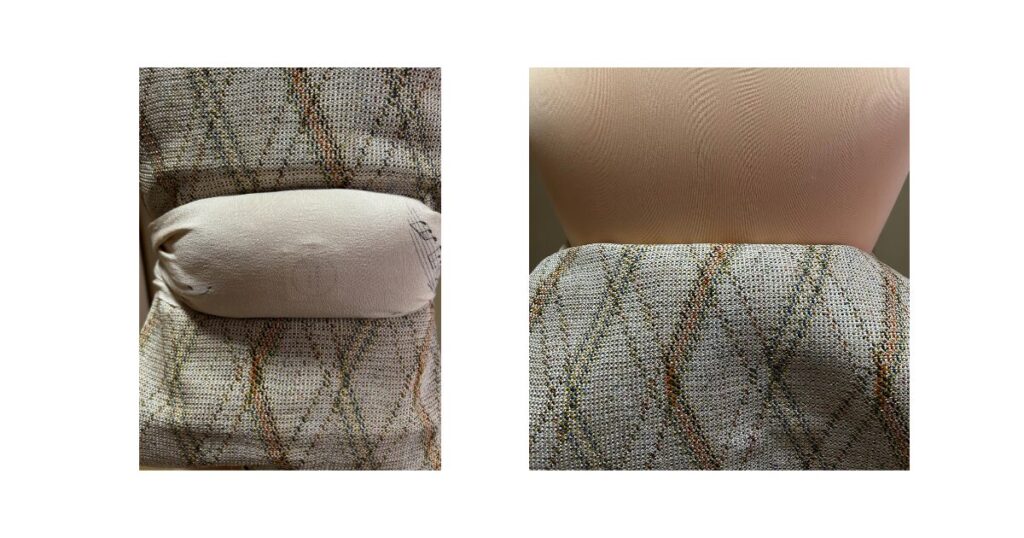

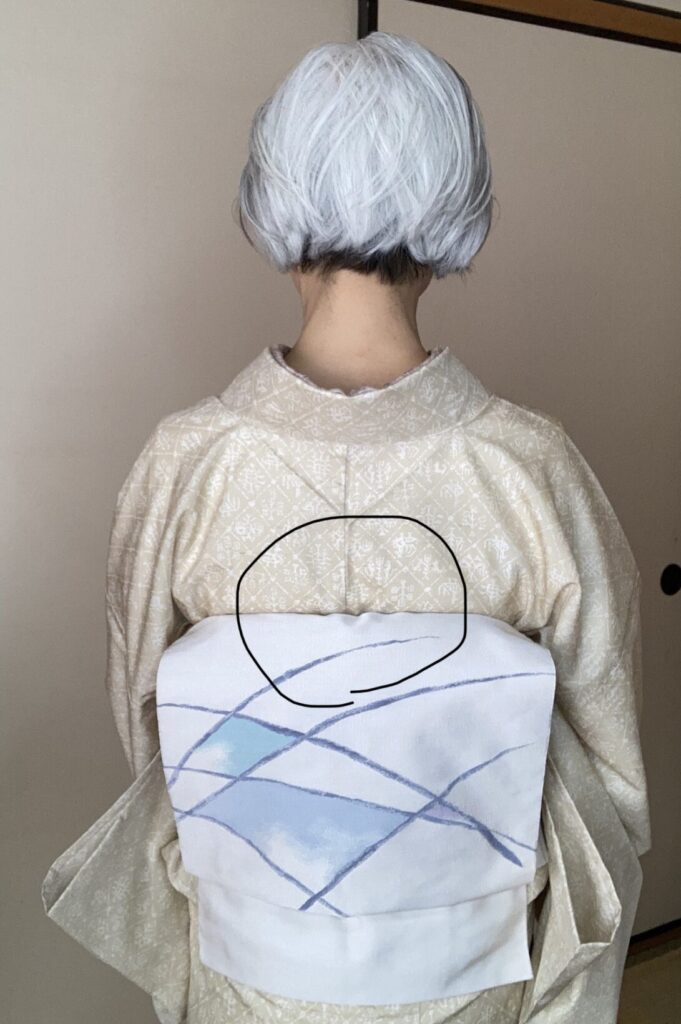

上が振袖用で、長さ19cm、高さ12cm、厚み5cmと、丸みがあり高さもしっかりとした形状です。下が一般的なお太鼓用(長さ20cm、高さ8.5cm、厚み3cm位)です。

お太鼓結び用(二重太鼓)

二重太鼓を結ぶ際に合わせる着物は、主に礼装用のものが多いです。具体的には、留袖、訪問着、付下げ、色無地などが適しています。また、格調高い結び方であるため、結婚式や卒業式、入学式などのフォーマルな場面で用いられることが一般的です。

正装用の帯枕は横長で大きめのものが適しています。これを使うと、二重太鼓を結ぶ際に、帯枕の端まで帯がしっかりとつかめるため、美しく仕上げることができます。

正装用で横長で大き目(長さ25.5cm高さ8cm、厚み4.5cm位)です。

お太鼓結び用(一重太鼓)

一重太鼓を結ぶ際に合わせる着物は、主にカジュアルからセミフォーマルな場面で着用されるものが適しています。

具体的には、以下のような着物が一般的です。

• 小紋:日常のお出かけや気軽な集まりに。

• 紬:普段着やカジュアルなシーンで。

• 色無地:柄が控えめで、少し改まった場面にも対応可能。

• 訪問着(控えめなデザイン):軽いお祝い事やカジュアルなパーティーに。

一重太鼓は名古屋帯を使うことが多く、シンプルで上品な印象を与える帯結びです。

合わせる帯枕は横長タイプで標準サイズ(一般的なサイズ)の帯枕が合います。

普段着の着物では、正装用より小さめのお太鼓にするとバランスが良くなります。そのため、標準サイズの帯枕が適しています。写真下の帯枕がその例です。

普段着用(長さ20cm、高さ8.5cm、厚み3cm位)で一般的な普通サイズです。

※お太鼓結び用の帯枕は、自分の体型にあったサイズ選びも重要です。小柄な人は小さめ、大柄な人は大きめのサイズが理想です。

銀座結び用

銀座結びは、気軽なパーティーシーンの訪問着や日常的なお出かけの小紋、紬などの普段着におしゃれな帯結びとして楽しむことができます。

銀座結びには、薄くて幅が狭い専用の帯枕を使うのが理想です。帯枕を使わずに腰紐だけで結ぶこともできますが、少し難易度が上がります。

ティッシュペーパーのフタ部分を利用して綿花で少し厚みを足し、ガーゼでくるんで自作しました。

お太鼓の山にちょうど良いカーブが出ます。

最近では幅広の三重仮紐が便利です。

たかはしきもの工房の銀座結びにちょこっと帯枕もお勧めです。

お悩み別解決法

帯枕の選び方がわからず困っている人

3つの用途を参考にし、適切な帯枕を選んでください。

- 左の帯枕は一重太鼓用、右の帯枕は二重太鼓用です。二重太鼓は格調高い帯結びなので、ボリュームがあって高さや厚みのある帯枕を使うと美しく仕上がります。

- 一方で、小紋や紬などのカジュアルな着物の場合は、大きすぎる帯結びは向きません。お太鼓結びの基本に沿って、スッキリと結ぶのがポイントです。

- 振袖の帯結びは、自分で結ぶ人は少なく、プロに任せることが多いです。そのため、どんな帯枕を使ってもきれいに仕上げてくれますが、自分の結び方に合った帯枕があると、さらに仕上がりがよくなります。

- 銀座結びは上級者向きの帯結びです。腰紐や三重仮紐で結ぶ方法もあるが、初心者には銀座結び用帯枕があると便利です。

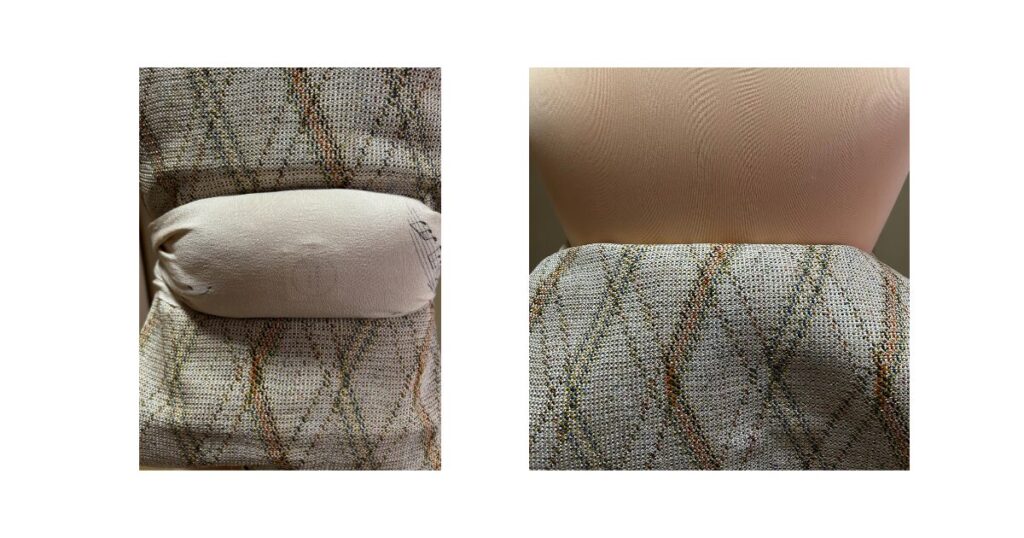

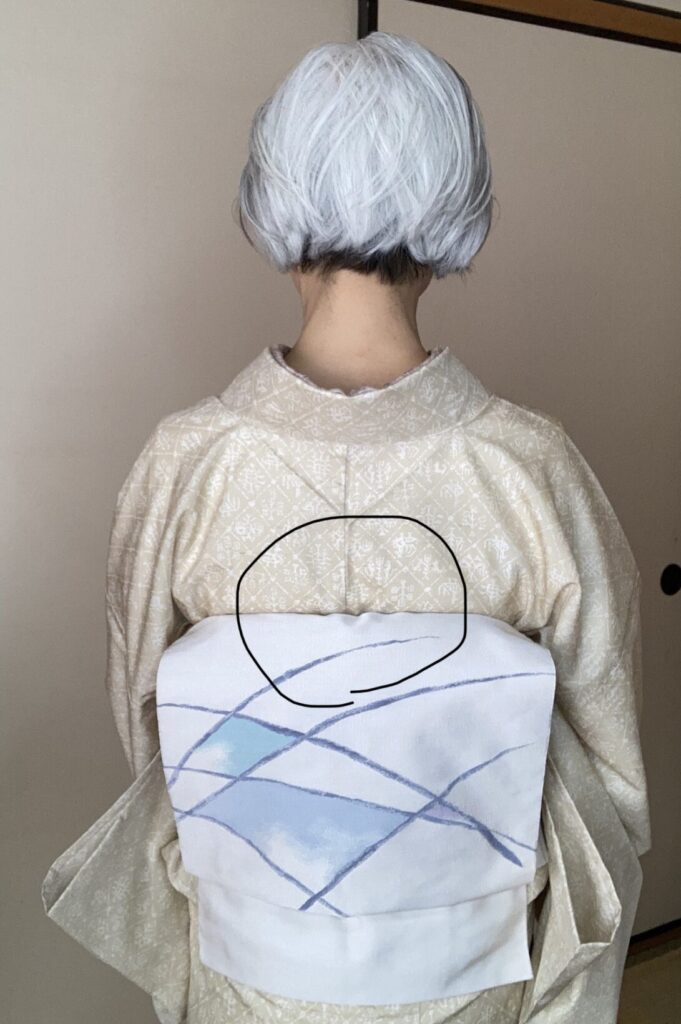

お太鼓の山が綺麗にならず困っている人

帯枕の下の部分の帯溜まりのシワを伸ばして平らに整えると帯山がきれいに仕上がる。

帯枕の下の部分(帯溜まり)にシワが寄っていると、帯山がきれいに仕上がりません。帯枕のすぐ下の部分から、帯の脇線を横に引っ張りながら、少しずつ下までシワをきれいに伸ばしていきます。この部分は必ず整えてください。

帯溜まりのシワをきれいに伸ばすと、帯山がしっかりフィットして、仕上がりが美しくなります。

枕の紐が緩んで困っている人

枕にかぶせる枕紐はガーゼか伸縮性のあるものにしてください。苦しくなく、しっかりと背中に付きます。

【番外編】期待外れ!?帯枕の落とし穴

生徒さんやスタッフの評判がとても良かったため、新しいものを試してみたくなり「たかはしきもの工房」の帯枕「空芯才DX」をお太鼓結び用に購入しました。物を増やしたくないと思いつつも。

「空芯才DX」は柔らかい新素材で、丸洗い可能でクッション性があり、正装にも普段着にも使える優れものと。

ところが、期待したものの、帯山にしわができてしまいました。後日、他の帯でも同じように帯山にしわが入ることに気づきました。

原因は、空芯才DXの柔らかい新素材が逆に帯枕を背中の丸みに沿わせてしまい、その結果、真ん中にしわが寄ってしまったのです。これは、年齢とともに背中が丸くなったことによる悲しい現実でした。

とても残念だったため、「たかはしきもの工房」に相談してみることにしました。

アドバイザーの方からは、帯枕の紐を前にまっすぐ引っ張るのではなく、斜め下に引いて枕がカーブしないようにする方法を教えていただきました。シワが出ないときもありましたが、私の背中には帯枕が長すぎるため、どうしてもたわんでしまいました。

柔らかく背中に負担が少なく、ウオッシャブルで清潔!合う人は是非お使いください。

「空芯才DX」詳細については、こちらの雑誌に掲載されています。

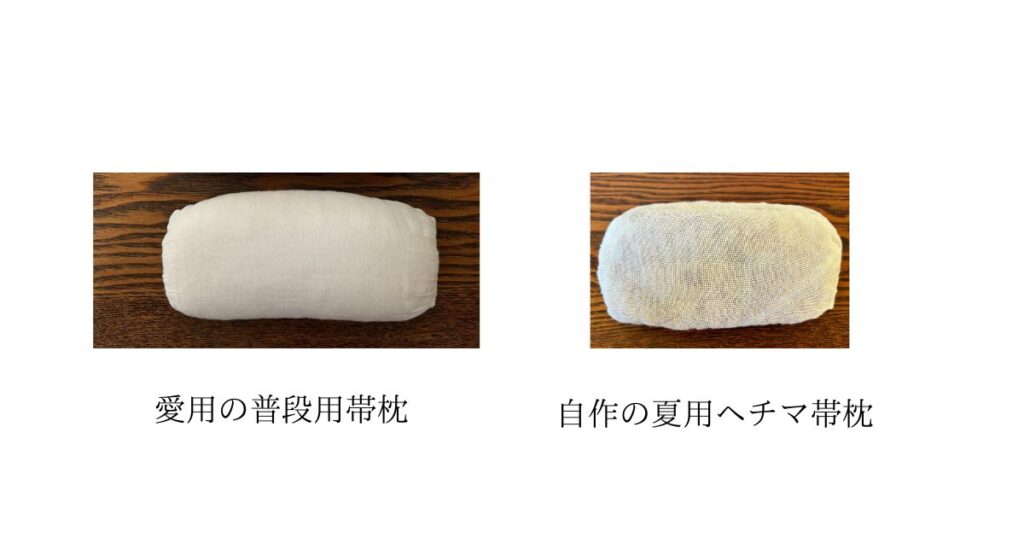

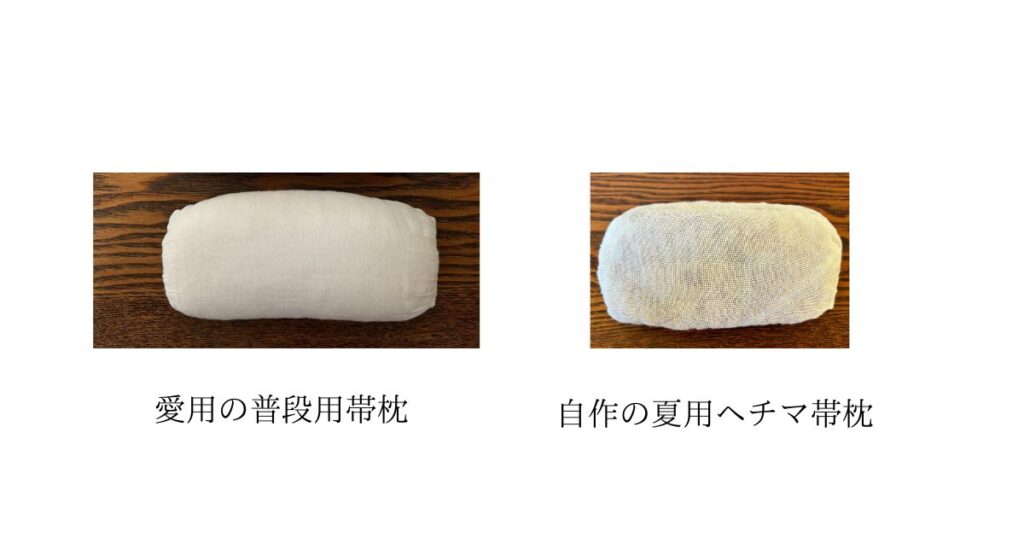

愛用の帯枕

正装用や普段着用の帯枕にはさまざまな形や大きさがあります。私が着付けを始めた頃から使っている帯枕は、一般的な普段着用のもので、今でも愛用しています。

現在は、その帯枕に「胸元らくらく枕紐」をかぶせて使用しています。この組み合わせにより、帯枕が背中にしっかりフィットし、お太鼓に自然な丸みが出てとても良い仕上がりになります。また、「胸元らくらく枕紐」は伸縮性があり、しっかり締まるうえに洗えるので清潔に保てるのも魅力です。

夏の間は、熱がこもりにくいヘチマ素材の帯枕を使用しています。乾燥させたヘチマを使って自作した帯枕で、軽くて通気性も良いため、とても重宝しています。

普段用はそれら2つで年中乗り切ってきました。

自作せずとも売っていました。

メーカーの工夫により、着物の着付けに使う小物はますます便利になっています。

自分に合った小物を選ぶことで、着物をより簡単に美しく着ることができます。

便利なアイテムについては、以下を参考にしていただければ幸いです。

まとめ

着付け上達の決め手は帯枕を正しく選ぶことです。

用途別に

- 振袖用 ・・・ 変化結びがしやすいようにおにぎり型(帯に高さが出る)

- お太鼓結び用(二重太鼓用) ・・・ 横長で大きいめ(正装ではお太鼓を大きく作るため)

(一重太鼓用) ・・・ 横長で標準サイズ(普段着では正装よりお太鼓が小さめのため) - 銀座結び用 ・・・ 薄く小ぶりの銀座結び専用か腰紐で代用

その理由は

帯枕の下の部分(帯溜まり)にシワが寄っていると、帯山がきれいに仕上がりません。帯枕のすぐ下の部分から、帯の脇線を横に引っ張りながら、少しずつ下までシワをきれいに伸ばしていきます。この部分は必ず整えてください。

帯枕の紐って大事なのね。

帯枕の紐は思いのほか大切です。緩んで浮いたりずれたりすると、帯の形がうまく整いません。

背中にしっかりと固定されていることで、帯の形が美しく決まるのです。

着付け上達の3つのステップ

1.帯枕を正しく選び使う

2.帯を背中にフィットさせ、帯山を整える

3.帯の手先で緩みなく抑えてお太鼓を整える

最初は難しいかもしれませんが、

3ステップを繰り返し練習することで、必ず美しい帯結びができるようになります。

結果的に着付けの技術も上達していきます。

結局、帯を美しく仕上げることができれば、着姿も自然と美しくなるということなんですね。

一旦は、帯枕を正しく選んでこの3ステップを練習してみることね!

帯結びは「着付けの要」です。それが美しく仕上がることで80%の出来上がりになります。帯枕を正しく選んで使うことで効果的な使用を習得することができ、着付け技術が向上し、自信を持って着物を着ることができるようになります。

正しい帯枕をお試しください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が参考になれば嬉しいです。

着付け教室も開校しています。お問い合わせお待ちしております。

コメント