みつ子

みつ子30年以上、着付け師や講師として着物と向き合ってきました。最近は、和洋折衷の装いなど新しいスタイルにも挑戦するようになりましたが、それでもやはり、着物のある暮らしから離れることはありません。その理由を改めて考えてみると、そこには四季折々の装いを楽しみ、日々の暮らしに喜びを見出す気持ちがありました。まさに、このブログのタイトルが表す通りです。

着物のある暮らしから離れられない理由、素晴らしいですね。四季折々の装いを楽しむことで、日々の暮らしにどんな喜びを見出されていますか?

着物と過ごす喜び

着物を一年を通して楽しむことは、ただ服を身にまとう以上の意味を持ち、私の日常に深い彩りと豊かさをもたらしてくれます。

四季折々の表情を纏うことで、日本の伝統文化の美しさを感じ、洋服では味わえない特別なときめきが心に深く刻まれます。

年齢を重ねるごとに、着物の奥深い魅力をより一層実感するようになりました。その一方で、身長が少し縮んだり、背中が丸くなったりと、体型の変化という現実にも向き合うようになっています。

着物は、年齢に関係なく私たちの人生に喜びと品格(elegance)をもたらし、日本の四季を映し出す美しい柄や、纏うことで生まれる所作の美しさなど、その魅力は多くの人に感動を与えます。伝統を大切にしながらも、現代のライフスタイルに合わせた着こなしが楽しめるのも、着物ならではの魅力です。

そんな着物との豊かな時間を、皆さまにもぜひ感じていただけたら嬉しいです。

四季折々の装いと日々の楽しみ

季節の彩りを楽しむ

(1) 春:華やぎの季節

春は、桜や春の草花のモチーフが楽しめます。

桜の花びらのデザインの着物を選び、花びらが水面に漂う様を表現した帯を締めました。これは3月末のお出かけにぴったりです。

半衿は可愛らしい桜の刺繍、帯締めは春らしい桜色にしました。

このコーディネートは、桜の花の華やぎを楽しむことができます!

また、白、ピンク、若草色など春らしい色合いは、春の訪れを感じさせてくれます。

柔らかな薄グレーに、墨絵のような瓢箪と梅の描かれた小紋にクリーム色の螺鈿の帯を締めることで、春のキラキラ感を楽しんでいます。

帯揚にげは、蝶々の柄が施されています。

お花見の着物は、お寺の枝垂れ桜を背景に、白地の大島紬で春らしい一枚を撮りました。

3月末、徐々に暖かくなり単衣コートの出番です。

(2) 夏:涼を求める装い

暑い夏にも、絽や紗、麻などの夏着物には魅力がたくさんあります。

祖母の麻の着物を自分で解いて洗い、黄ばみを漂白をし仕立て直してもらいました。

身丈が短く着付けの工夫が必要ですが、代々受け継げることが嬉しいです。

麻はひんやり冷たく、汗がついても水洗いできるので浴衣として楽しんでいます。

先取りの柄の秋草が涼しげな母の絹麻の着物です。見る人に涼を感じさせる装いです。

この着物は残布が有り、帯に隠れる部分に継ぎを入れ仕立て直しました。

身丈が十分で着物として楽しんでいます。

年齢を重ねても暑い日を快適に過ごすためには、下着や着付け道具の選び方が大切です。

愛用の麻綿入りの汗取り肌着「くノ一麻子」は、涼しさと補正を一枚で両立し、帯枕の下までカバーして着物に汗がつく心配もなく安心です。

昨今、8月下旬や9月上旬の残暑が厳しいです!

そんな時期は麻の着物や羅の帯を選ぶことで涼しさを感じつつ、茶色や深緑などの秋色で季節感を取り入れながらも涼しさを感じる着こなしを楽しんでいます。

(3) 秋:実りの季節

10月には、実りの穂を思わせる秋の色合いの着物を着て楽しみます。

季節的には袷の着物ですが、無理をせず単衣着物に通気性の良いからむしの夏帯です。

反対に季節の色や柄のない単衣着物は、秋らしい色柄の帯や小物を合わせることで、秋の季節を感じることができ便利です。

季節の柄を楽しむことも着物の特権です。

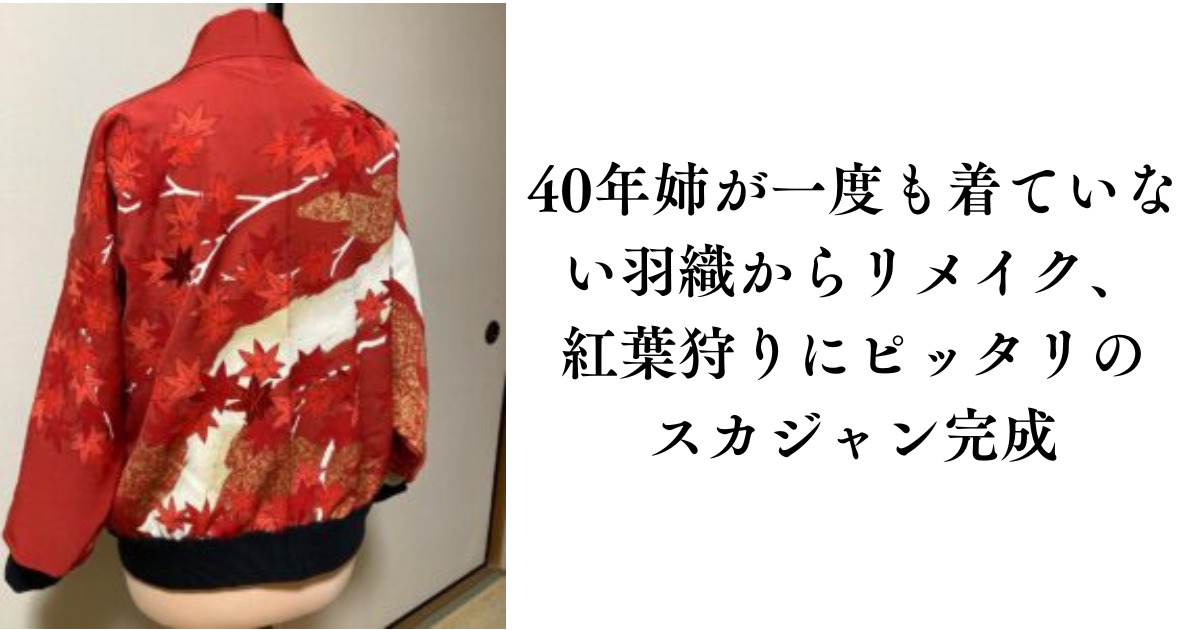

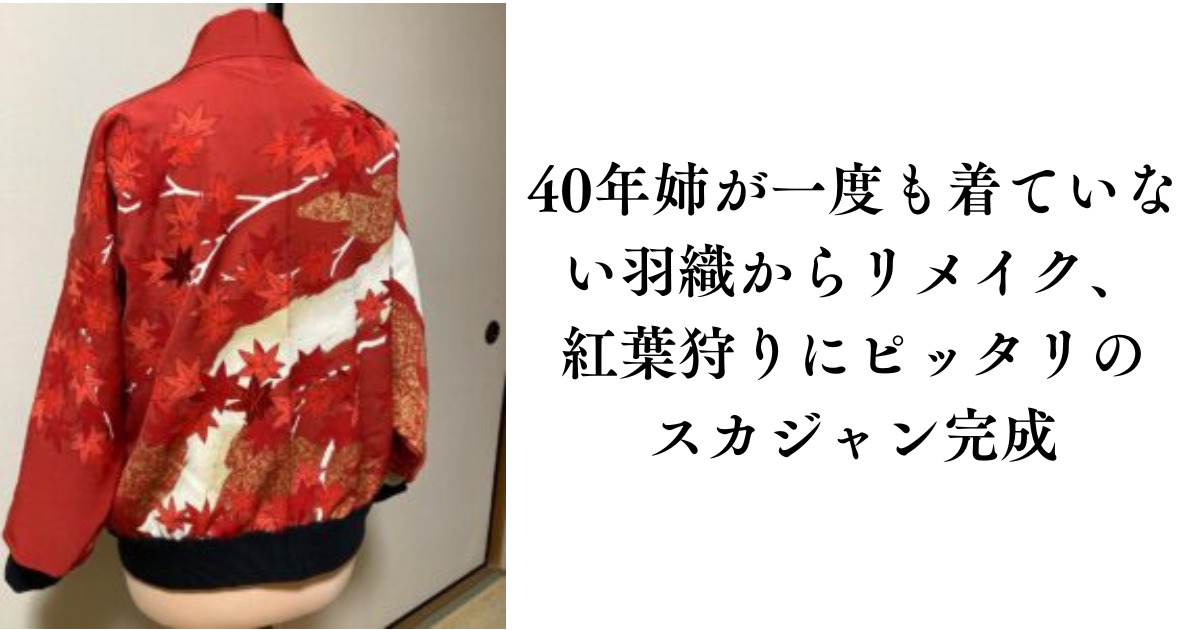

姉の羽織は派手すぎて羽織としては着にくかったため、スカジャンにリメイクしました。

おかげで、紅葉が美しい秋にぴったりの一着が完成しました。

使い道が無かった羽織を新たな形で活かせ、心が穏やかになりました。

こんなふうに、季節感を楽しみながらオリジナリティ溢れるスタイルも作り出せます。

(4) 冬:格式と温もり

◆1月の着付け教室の修了式には、訪問着と袋帯で参加しました。格式のある装いをすることで、気持ちを込めて式に臨むことができました。

◆冬の着物には、結城紬や縮緬などの暖かい素材が豊富です。

真綿で織られた結城紬は、しなやかな軽さも特徴です。

また、紬には着物と長襦袢の柄合わせの楽しみがあり、コーディネートが広がり、見た目にもおしゃれになります。

このように、冬ならではの素材を取り入れることで、着物生活がより楽しくなります。

シンプルな縞の結城紬に浮世絵風の襦袢を組み合わせ展覧会に出かけます。

寒い季節には、羽織やコートを活用して防寒対策をして着物を楽しめます。

例えば、ロングコートに匹敵する9分丈の天鵞絨(びろうど)のコートを羽織ると、暖かさが保たれ、移動中も安心です。

このようなアイテムを取り入れることで、着物スタイルでも冬の素材感を楽しむとともに寒さから身を守ることができます。

日々の楽しみ

お茶会や文化的なイベントは、着物を楽しむ素晴らしい機会です。

着物好きの仲間たちが集まる気軽で楽しいイベントに参加しました。

着物について語り合ったり、さまざまな帯結びやコーディネートを拝見したりすることで、着物の魅力をさらに感じることができました。

年末年始やお祝いの場は、着物での装いを楽しむ絶好の機会です。

プライベートの新年会には、若々しさを感じる飛び柄の小紋を選び、特別な雰囲気を楽しみました。

派手な着物でも、シックな帯を合わせることでバランスを取れば、明るさが年齢を助けてくれます。

着物生活を通じて感じたこと

着物生活を続けて感じたことは、洋服とは異なり、着物には手間や時間がかかるという事です。しかし、その手間や時間も、四季折々の「楽しみ」に変えることができるのが、着物の魅力だと感じています。

着物生活を通じて、以下のようなことを実感しています。

• 自分らしさの表現: 着付けやコーディネートを考える時間は、自分らしさを磨き、表現する大切なひとときです。

• 季節感の楽しみ: 季節ごとに異なる柄や色の着物を選ぶことで、自然と季節感を楽しむことができます。

• 生活への彩り: 着物を着ることで、普段の生活に彩りを加え、心豊かな時間を過ごすことができます。

• 女性らしさと品格の向上: 着物が持つ独特の雰囲気が女性らしさや品格を引き立ててくれます。

• 姿勢の改善: 着物を身にまとうことで、自然と背筋が伸び、自分自身も周りも特別な気持ちになるように感じます。

• 新しいスタイルの楽しみ: 洋服とミックスしてカジュアルにアレンジすれば、新しいスタイルも楽しめます。

これらの要素が、着物生活をより豊かで楽しいものにしていると感じています。

◆例えば新しいスタイルの楽しみ、丈の短い母の大島紬を洋服と合わせて南座に行き、周りと違和感なく楽しめました。

四季折々の美しさや文化を感じながら、年代にかかわらず自分らしいスタイルで楽しむ着物生活には、計り知れない魅力があります。

着物を日常に取り入れることで感じる心身の変化

2年前くらいから便利な長襦袢「き楽っく 極」を着ています。

衿合わせが手間取らずきれいに仕上がる上に、正絹でも自宅で簡単に手入れできます。

替え衿や替え袖が着脱可能で、夏には襟と袖を外して浴衣の肌着として便利に使っています。

以前は、着物と襦袢のおしゃれを楽しんでいましたが、身長が縮み、襦袢が着物の裾から覗く事があり、「き楽っく 極」使うようになってからはおしゃれより便利さ優先に変化しました。

年齢とともに体型の変化は避けられませんが、心の持ちようをかえて着物を楽しんでいます。

周囲からの反応や交流

着物を着ていると、見知らぬ方から声をかけられ、会話が弾むことがあります。嫌な目に遭うこともありますが、長い人生の中でそれはほんの2回だけでした。見解の相違です。

最近では、私の年代でも洋服と着物を組み合わせるスタイルが違和感なく受け入れられています。

昔の習慣を押し付けられることがなくなって良い傾向です。

着物生活を続けるコツ

年齢を重ねても着物生活を楽しむためには、以下のポイントを押さえ徐々にシフトしています。

• 無理をしない: 着物を着る際は、自分の体調や状況に合わせて無理なく楽しむことが大切です。

• 素材選び: 普段使いには、木綿や麻や化繊などの素材を選ぶと、手軽に着物を楽しめます。

• 道具の簡素化: 着付けに必要な道具を最小限にし、手間を減らす工夫をすると、日常的に着物を取り入れやすくなります。

• 着物の選択: プライベートでは年齢によらず、自分が「これいい!」と思える着物を選ぶことで、着る楽しみが増します。

• 着付けの工夫: 着付けを簡単にすることで、日常的に着物を楽しむことができます。

これらのポイントを意識することで、年齢を重ねても着物生活を楽しむことができます。

ポイントの補足をすると

・便利グッズの活用

コーリンベルトやストレッチ腰紐、メッシュ伊達締めなどの進化した着付けアイテムを使うと、着崩れを防ぎながら簡単に着付けができます。体型の変化や体力の衰えなど、避けられない悩みの助けにもなります。

・効率的な準備

着物や小物を事前に揃えておき、着付けの順番を意識してセットしておくことで、時間の節約になり、スムーズに準備を整えられます。

・リサイクル利用

リサイクルショップやアンティークショップで手頃な価格のアイテムを見つけ、費用を抑えながら個性的なスタイルを楽しむことができます。

タイトル「練習と工夫」と内容は概ね合っていますが、少し具体的なアクションを加えると、さらに内容が引き立ちます。例えば、練習の方法や工夫を具体的に示すと、読者にとって有益感が増します。

・練習と工夫

YouTubeなどで自分に合った着付けのテクニックを学び、実際に練習することで、着物を着る楽しさが増します。何度も繰り返し練習することで、着付けがスムーズにできるようになり、自信を持って着物を楽しめるようになります。

・自分らしい着物選びのポイント

自分らしい着物選びでは、まず顔映りを考えることが大切です。次に、個性的すぎるデザインや色柄を避けることで、着回しがしやすくなり、さまざまなシーンに活用できます。

シンプルで落ち着いた色合いや柄を選ぶことで、季節や気分に合わせた小物や帯との組み合わせも楽しめます。

顔タイプ着物診断を受けて、似合う着物がわかり、楽しい体験でした。自分の体型や顔の印象に合った着物を選ぶことで、着るたびに自信を持って楽しむことができます。

• 着物の手入れや保管方法

着物を着た後は、全体に汚れがないかチェックし、乾燥した場所で保管します。

最も良い保管方法は、何度も着ることです。

• 無理なく日常に着物を取り入れるアイデア

着物は難しく考える必要はありません!季節に合わせてコートや羽織を羽織るだけで、帯結びに自身がなくても、簡単にスタイリッシュに着こなすことができます。

洋服と組み合わせても全く問題ありません。カジュアルなコーディネートに取り入れ気軽に着物を楽しんでみてください。

おわりに

正直なところ、長年着物を愛用してきた私でも、最近では年齢とともに体力の衰えを感じるようになり、着物を着ることが少し手間に思えることがあります。

それでもなお着物を身につける理由は、いざ着てみると自然と背筋が伸びて気持ちが引き締まり、裾が揺れる感触がとても心地よいからです。それが原動力になっています。

着物を着ていると、大きく手を振り上げたり、大股で歩いたりすることは難しいかもしれません。しかし、それがかえって動作を控えめにし、自然とおしとやかな雰囲気を引き立たせてくれるのだと思います。

そして、正装が求められる場では、なるべく着物を着て行くようにしています。その理由は、最近、正装用の洋服が今の自分にしっくりこないと感じるからです。

特に、足元です。快適で歩きやすい靴を選ぶようになり、もうヒールの華奢な靴は履きたくない、というか履けなくなりました。その点でも着物と草履のほうが楽になりました。

今後の展望

とらわれない組み合わせや洋服ミックスを試してもっと自分らしい着こなしを追求していきたいと考えています。

着物を通じて新しい自分を発見したり、もっと多くの人とその魅力を共有したりすることが目標です。

何気ない理由で着物着付け教室に申し込んだことから私の着物人生が始まりました。

着物にかかわらなかったらこんなふうに人生を楽しく送っていなかったかもしれません。

今後も無理のない心地よさで着物と共に豊かな充実した時間を過ごしていきたいと思います。

着物初心者へのエール

着物は、ただの服ではなく、心を豊かにし、日常に彩りを加えてくれる特別な存在です。最初は少し敷居が高く感じるかもしれませんが、一歩踏み出せば、その魅力にすぐに気づくことでしょう。着物を着ることで、日々の生活が少し丁寧になり、心地よい変化を感じることができるはずです。

焦らず自分のペースで楽しんでください。少しずつ、自分らしい着物ライフを築いていけることを応援しています。

無駄を省き効率よく着物生活を送りたい60代からの方にも参考になると思います。

この記事が参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき有難うございます。

着付け教室を開校しています。お気軽にお問い合わせください。

コメント